- 雇用保険受給者資格の説明会に参加したが、内容が難しくて理解しきれなかった

- 受給資格者のしおりを読み直したが、文字が多すぎて読む気力を失った

- しおりに書かれている言葉や内容が専門的で、理解が難しく不安になった

失業給付を正確に受け取るためには、雇用保険受給者資格の説明会やしおりをしっかり理解し、失業認定申告書を書いて提出するこが必要になります

一方で提出するうえでこんな悩みや不安もあるかと思います

もし申告書の書き方を正しく理解しないまま提出してしまうと、虚偽申請として疑われる可能性もあります

そこでこの記事では、

- 失業給付を正確に受け取るために、改めてちゃんと理解しておきたい

- 失業認定申告書の書き方について、改めてちゃんと理解しておきたい

上記について、画像を交えながら初めての方にもわかりやすく解説していきます

今制度を利用している人も、これから利用するかもしれない人も、あらかじめきちんと制度のことを理解しておくと悩みや不安から解消されます

前提①|雇用保険について

失業給付について知る前に、まずは「雇用保険」について簡単におさえておきましょう

というのも、失業給付はこの雇用保険の中にある制度のひとつになります

働く方々が1日も早く再就職ができるように支援するための制度

雇用保険の目的を理解しておくと「失業給付」は何のためにある制度なのかがよくわかります

そのうえで、自分が給付の対象になるかどうかの判断材料になります

前提②|不正受給が発覚すると厳しい処分があります

失業給付は、仕事を探している方の生活を支える大切な制度です

ですが当然のことながら不正受給が発覚した場合には、厳しい処分があることを最初に理解しておきましょう

- 離職理由を偽って申告した

- 失業認定申告書に求職活動実績の虚偽の報告、書類を提出した

- 失業認定申告書に就職日、就労日の虚偽の報告、書類を提出した

- 自営業をしていたことを申告しなかった

- 就職やパート、アルバイトの仕事をしていたことを申告しなかった

このようなことが発覚すると法律の規定で発覚日以降の失業給付が受けられなくなります。そして、不正受給した全額を早急に返還しなければいけません

しかし、全額返還するだけでは終わらず受給した金額の最大2倍の金額を追加納付をすることになります

また、返還や納付に応じなかったさいは財産差押えなどの強制処分にまで発展します

- 不正受給:100万円+延滞金

- 不正受給した金額の2倍を納付:200万円(100万円✕2)

- 結果として不正受給した3倍の金額を返還することになる:1+2=300万円

失業給付は、働く人や事業主が支払っている保険料と税金で支えられています

みんなで支え合う相互扶助の制度だからこそルールを守ることがとても大切です

概要|失業給付について

失業給付は、正式には「基本手当」と呼ばれる制度です

この記事では、よりイメージしやすくするために失業給付という言葉で統一して解説していきます

まずは、失業給付を理解するうえで6つのポイントそれぞれについて解説をしていきます

- 失業給付を受給できる人

- 失業給付を受給できない人

- 失業給付日数(=所定給付日数)はどう決まるのか

- 失業給付日数(=所定給付日数)と受給期間はなにが違うのか

- 失業給付金額はどう決まるのか

- 失業給付の受給はすぐもらえるのか

失業給付を受給できる人

雇用保険に加入していた人が会社を辞めたあと、次の2つの条件を満たしていれば、失業給付が受けられます

就職する意思と能力があるのに、就職できない状態にあること=失業状態

①積極的に就職しようとする意思があること

②いつでも就職できる能力があること

③積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと

①原則:離職前の2年間に雇用保険に入っていた期間が通算12か月以上あること

②特定受給資格者・特定理由離職者の場合:1年間に通算6か月以上でもOK

→離職前の1か月ごとの区切りで見て「11日以上働いた月」または「80時間以上働いた月」を、1か月分の被保険者期間として数える

失業給付を受給できない人

以下の場合は、会社を辞めていても失業状態とは見なされず給付対象外になります

- 病気やケガですぐに就職することができない

- 妊娠や出産、育児ですぐに就職できない

- 親族の看護などですぐに就職することができない

- 定年退職してしばらく休養する

- 結婚して家事に専念し就職を希望しない

- 家事手伝いや農業、商業など家業に従事し、就職することができない

- 自営業をしている(準備を含む) ※収入の有無は関係ない

- 就職している(見習い、試用期間、研修期間を含み、収入の有無は関係ない)

- 学業に専念する(昼間の学校に通っていて、すぐに就職することができない)

- 次の就職が決まっている(雇用予約・内定を含む)

ただし、1〜4は、事情によって受給期間を延長できる場合があるので、最寄りのハローワークへ確認と相談をしましょう

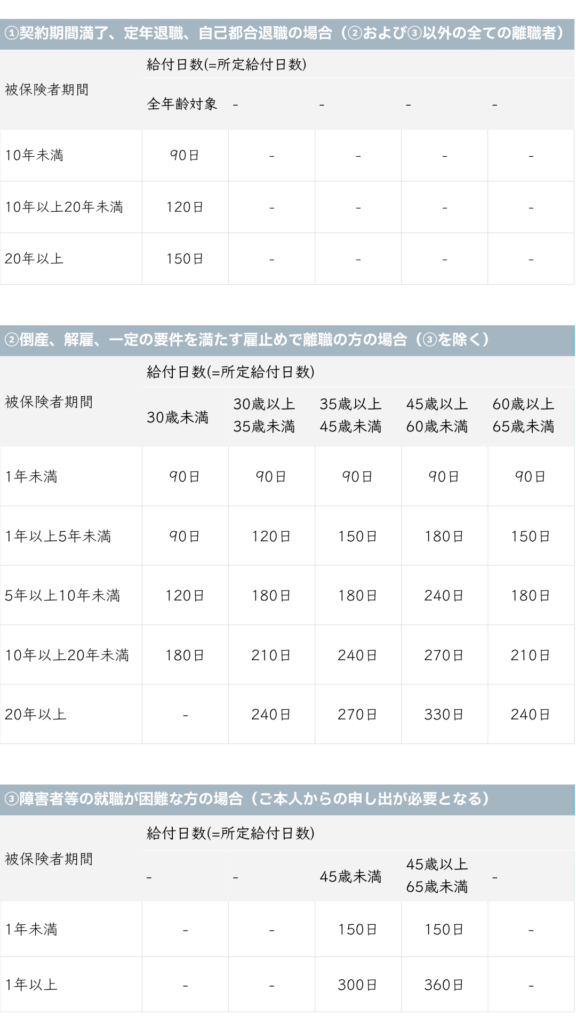

失業給付日数はどう決まるのか

給付日数(=所定給付日数)は以下の3つの要素で決まります

- 離職した日の年齢

- 被保険者として雇用されていた期間(働いていた期間)

- 離職理由

また「3.離職理由」によっては、給付日数(=所定給付日数)が大きく変わってきます

離職理由については、離職票に記載されている理由や証明する資料などに基づいて、ハローワーク側が確認し判断します

そのうえで、失業給付の扱いは以下の2つのいずれかに分けられます

- 特定受給資格者:倒産・解雇など、再就職の準備をする時間の余裕がなく離職した人

- 特定理由離職者:労働契約期間の満了ややむを得ない理由により離職した人

2つの要素と区分をもとに、実際に何日分の給付が受けられるのかが決まります

次の表では、年齢・雇用期間・離職理由ごとに決まる所定給付日数の目安を確認できます

自分がどのパターンに当てはまりそうかを確認してみてください

上記表の②に該当し、被保険者期間は15年、歳は38歳

→この場合の給付日数は240日に該当する

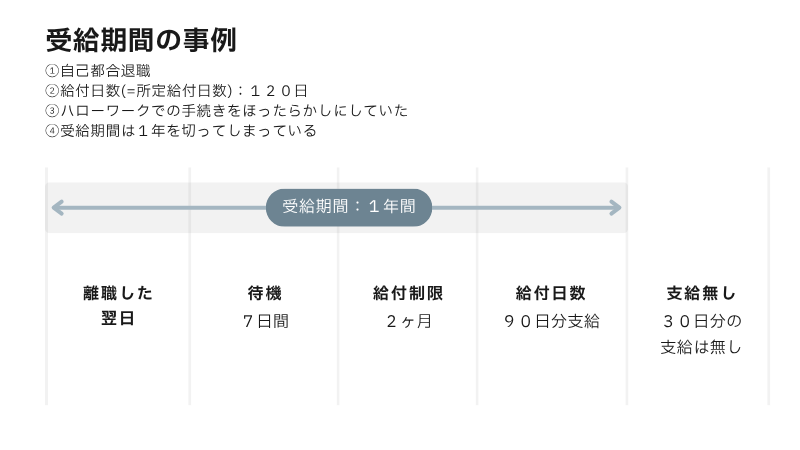

失業給付日数(=所定給付日数)と受給期間はなにが違うのか

「給付日数(=所定給付日数)」と「受給期間」という言葉は、似ているようで全く意味は違います。ここで整理をしておきましょう

- 失業給付を受け取れる最大の日数のこと

- 離職した日の年齢、離職理由、雇用保険の加入期間によって日数が決まる

- 失業給付を受け取れる期限のこと

- 原則として「離職した日の翌日から1年間」と定められている

※給付日数(=所定給付日数)が330日の方は「1年間+30日」

※給付日数(=所定給付日数)が360日の方は「1年間+60日」

また、受給期間について、仮に手続きを直ぐにせず1年を切ってしまった場合どうなるのか、以下の事例を参考にしてみてください

上記の場合、90日分の支給を受けた時点で受給期間が終了します

受給期間が原則1年間と決まっているため、本来受給できるはずの30日分の支給は無しとなります

ただし、やむを得ない理由があれば受給期間の延長も認められていますが、可能な限り早めに受給の申請をすることをおすすめします

失業給付の金額はどうやって決まるのか

失業給付でもらえる金額は、次の3つのステップで計算されます

- 離職前の6ヶ月間の賃金総額÷180日=賃金日額

- 賃金日額✕給付率(最低45%〜最大80%)=失業給付日額

- 失業給付日額✕給付日数(=所定給付日数)=給付総額

給付日数(=所定給付日数)については、年齢・雇用保険の加入期間・離職理由などにより人それぞれ異なります(前の章で解説した内容です)

失業給付はすぐ支給されるのか

結論から言うと、失業給付は申請してすぐに受け取れるものではありません

次に詳しく解説しますが、ハローワークで正式な手続きを行い失業状態と認定されることです

さらに毎月求職活動の実績を積み重ねていくことではじめて、受給が始まる仕組みになっています

そのため、申請が完了した直後にお金が支給されるわけではないという点は、最初にしっかり理解しておきましょう

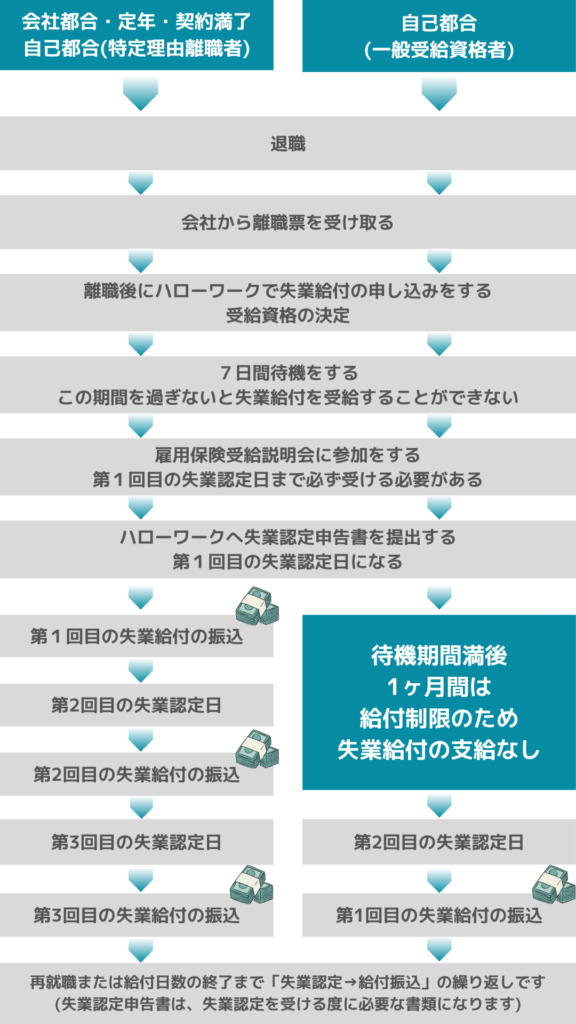

申請|失業給付を受給するまでの具体的な手続きについて

ここからは失業給付を受給するまでの具体的な手続きについて解説をしていきます

失業給付を受給するまでの全体像について

失業給付を受け取るまでの流れを、図でわかりやすくまとめました。はじめての方でもイメージしやすいように整理していますので、ぜひ参考にしてください

退職前に必ずやるべきことについて

退職する前に必ずやるべきことは、以下の3点になります

- 雇用保険被保険者証の有無の確認

- 会社に離職証明書申請の確認

- 会社から離職票-1・離職票-2を受け取る

1つ1つ丁寧に解説をしていきます

雇用保険被保険者証の有無の確認

雇用保険に加入したときに発行される書類になります

被保険者番号・氏名が書かれた重要な書類になり、失業給付の受給申請に必要となります

この雇用保険被保険者証が自分の手元にあるのか会社が保管しているのか事前に確認しておきましょう

もし紛失してしまった場合は、最寄りのハローワークへ再交付申請を必ずしておいてください

会社に離職証明書申請の確認

離職証明書は、離職日までに働いていた期間と賃金の支払い・離職理由といったものを証明するものになり、会社がハローワークへ提出する書類になります

離職証明書については、会社側から何の連絡もなければ自分から会社に申請を依頼してください

これを会社側からハローワークへ申請手続きをしてもらわないと失業給付の申請ができません

必ず離職する前に確認をしておきましょう

会社から離職票-1・離職票-2を受け取る

離職証明書をもとに「離職票-1・離職票-2」という書類が発行されます

これを必ず受け取り、自らハローワークに提出する必要があります

離職票については、会社側と受け取り方法(離職後に取りに行く、自宅へ郵送など)を相談しておくとハローワークでの手続きもスムーズになります

離職票-1:個人番号や失業手当の振込先として指定する金融機関の書類

離職票-2:離職する日までの賃金支払い状況や離職理由が記載されている書類

ハローワークに行く前に準備しておきたいこと

ハローワークで失業給付の手続きを行う前に、以下の6点を準備しておきましょう

- 雇用保険被保険者証

- 離職票-1・離職票-2

- 個人番号確認できる書類

- 身元を証明できるもの

- 証明写真(最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)✕2枚

- 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード

※3〜5は「マイナンバーカード」があれば省略できます

マイナンバーカードがあると手続きをするうえで楽に進められますので、持っている方は必ず忘れないように持参してください

ハローワークに行き失業給付の申請をする

ハローワークでの手続きは、必要書類を揃えて提出するだけでなく、再就職の意思を示す求職申込みも同時に行う必要があります

- 離職票-1・離職票-2などの必要書類を提出

- 求職申込書を記入し提出する(お手持ちのスマホ・PCからでも事前申込が可能)

- 職業相談を受ける

- 雇用保険受給資格者のしおりを受け取る

- 雇用保険説明会の日時決定

必要書類を提出し、あわせて求職申し込みをした日のことを「受給資格決定日」といい、この日から待機期間が始まります

7日間の待機期間について

これはあなたが「失業状態であることを確認する」期間になります

受給資格決定日から通算7日間の「待機期間」が設けられます

この待機期間をしなければ、失業給付の受給はできませんので必ず守るようにしましょう

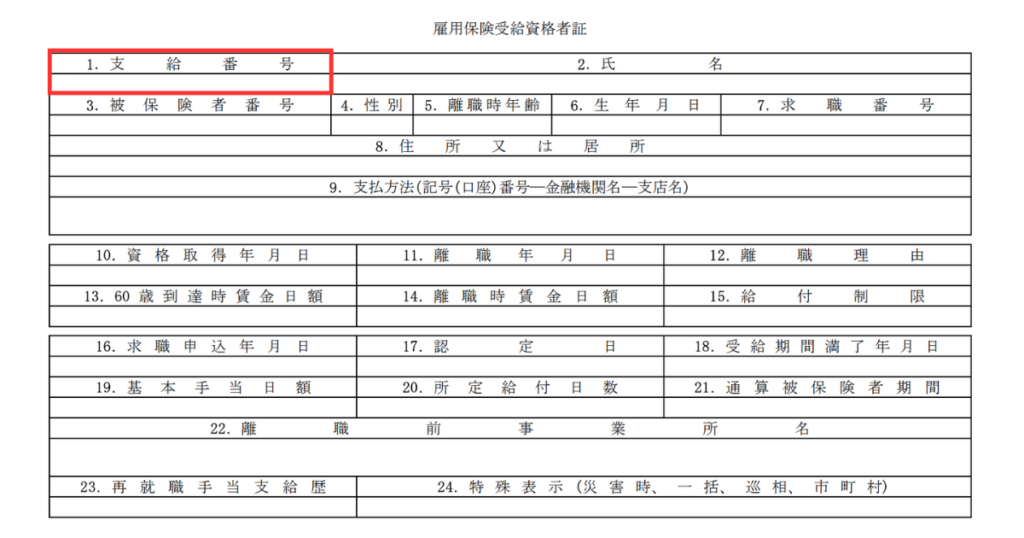

雇用保険説明会について

7日間の待機期間が終了すると、事前に決められていた日時で雇用保険説明会に出席します

説明会に参加しないと失業給付の受給はできませんので必ず出席しましょう

- 雇用保険制度について

- 失業給付の流れと注意点

- 雇用保険受給資格者証の見方

- 失業認定申告書の記入方法と提出方法

説明会終了後に雇用保険受給資格者証が交付されます

この証書には、失業認定日・所定給付日数・受給満了日などが記載されており、今後の手続きに必要な重要書類になります

失業認定期間の過ごし方から失業給付の受給について

失業認定期間中は求職活動の実績が必要となります

その実績を失業認定申告書に記載し、原則4週間に1回ハローワークへ提出しなければいけません

- 求人に応募する

- ハローワークが行う職業相談や職業紹介を受ける

- 許可、届出がある民間機関が行う職業相談や職業紹介を受ける

上記は一例ですが、前回の失業認定日から今回の認定日の前日までに原則2回以上の求職活動の実績が必要です。(初回の認定日は1回の求職活動の実績が必要)

あわせて求人活動の実績に含まれないものもありますので、以下の例を参考にしてください

- ハローワークや新聞で求人情報を閲覧しただけ

- インターネットで求人情報を検索しただけ

- 知人に就職先の斡旋を依頼した

失業認定日の前日までに正式な手続きを済ませ、失業認定が無事に通ると、認定日からおおよそ1週間前後で給付金が指定の口座に振り込まれます

失業認定申告書の書き方|書く前におさえておくべきこと

失業給付を受け取るには、原則として4週間に1回、失業認定申告書を必ず提出する必要があります

そのうえで、申告書を記入する前に押さえておきたいポイントが3つがあります

- 黒のボルーペンで書く。シャーペン、フリクションなどは使用しない

- 書き間違えた場合は二重線を引いて訂正印を押すか、二重線の上に自分の名字を直筆で書いて訂正

- 書き直しで申告書が見づらくなった場合は、ハローワークの窓口で新しい用紙をもらう

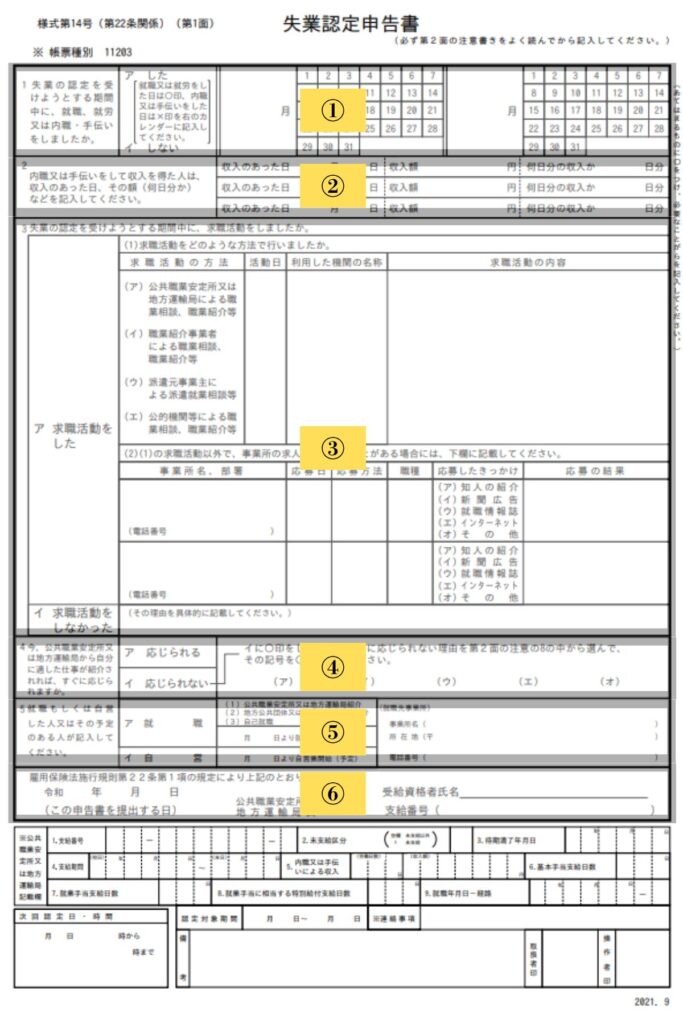

失業認定申告書の書き方|1〜6つの項目について解説します

①働いたことによる収入の有無を記入する項目

失業の状態として認められている期間(前回の認定日から今回の認定日の前日)に、収入の有無に関わらず記入をしていきます

- 「就労・求職活動」or「内職・手伝い」をした場合:「ア.した」に◯

- 「就労・求職活動」or「内職・手伝い」をしていない場合:「イ.しない」に◯

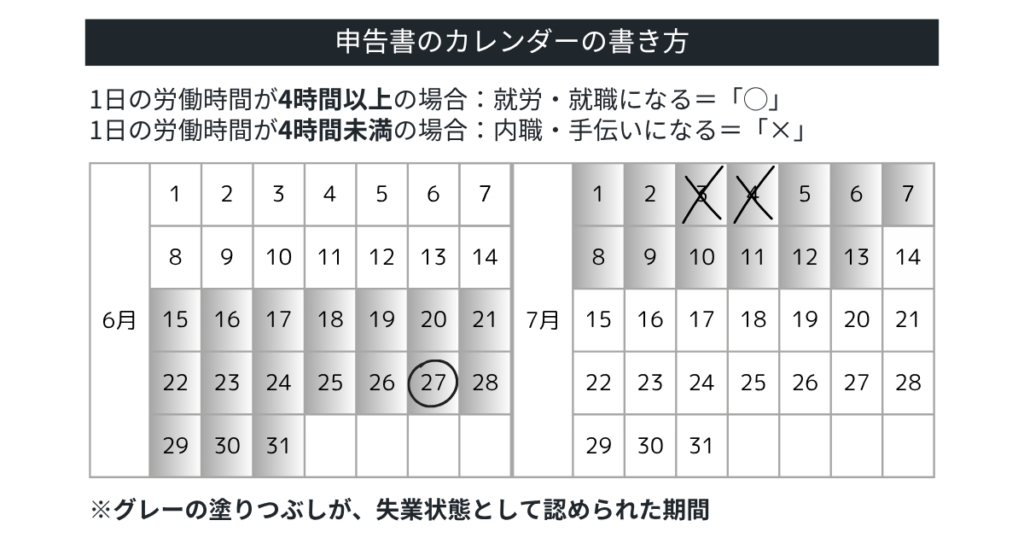

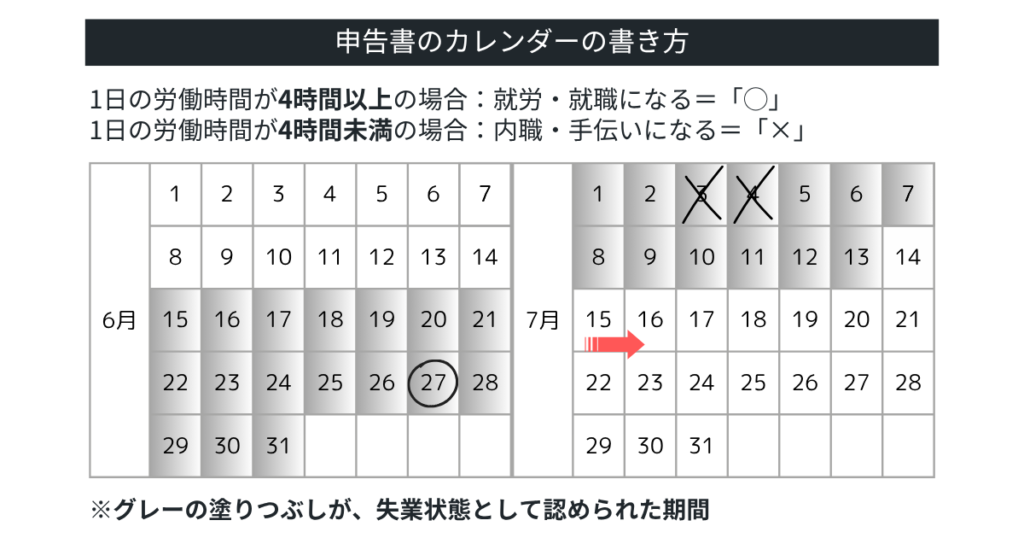

申告書のカレンダー欄|印のつけ方について

「就労・求職活動」または「内職・手伝い」を行った日に「◯」をつけますが、その日の労働時間によって、カレンダー欄への印のつけ方が変わります

例えば、6月27日に5時間のアルバイをしたとすると、4時間以上働いたことになるので「◯」を該当する日につけます

7月3日と4日は、アルバイトをしたけれど2日間とも3時間だけ働いた場合は「✕」に該当する日につけます

補足として、実家の稼業の手伝いやボランティア活動の場合も申告をする必要があります

②内職・手伝いに「○」をつけたさいに記入する項目

ここでは1日4時間未満の内職・手伝いで収入のあった場合のみ、以下の3点を記入します

- 収入があった日

- 収入額

- その収入が何日分に相当するか(例:2日分、3日分 など)

一方で1日4時間以上の「就労・求職活動」or「内職・手伝い」をした方やそもそもしていない方は、記入不要(空欄でOK)になります

先ほどのカレンダーの書き方の例で、7月4日にアルバイトをしたが給与は7月15日以降に振り込まれる場合は、この項目は今回は記入せず、次回の認定日で報告することになります

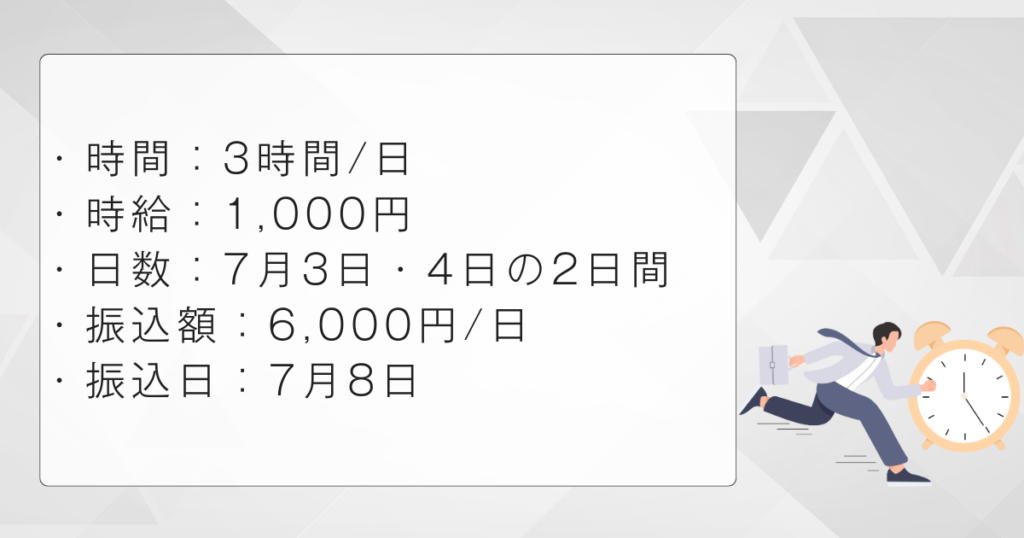

収入があった日、収入額、その収入額が何日分かの記入

例えば、7月3日と4日にアルバイトをした場合

上記の例の基づいて②の各項目の書き方は以下になります

- 収入があった日:7月8日

- 収入額:6,000円

- 何日分の収入か:2日分

ここで注意したいのは「収入があった日」についてです

実際に働いた日ではなく、給与や報酬が支払われた日を記入します

例ではアルバイトをしたのは7月3日と4日ですが、収入を受け取ったのが7月8日であれば、その日を記入します

③求職活動について記入する項目

ここでは、求職活動の有無とその内容を記入する項目になります

求職活動をした場合は「ア」に◯、しなかった場合は「イ」に◯に印をつけます

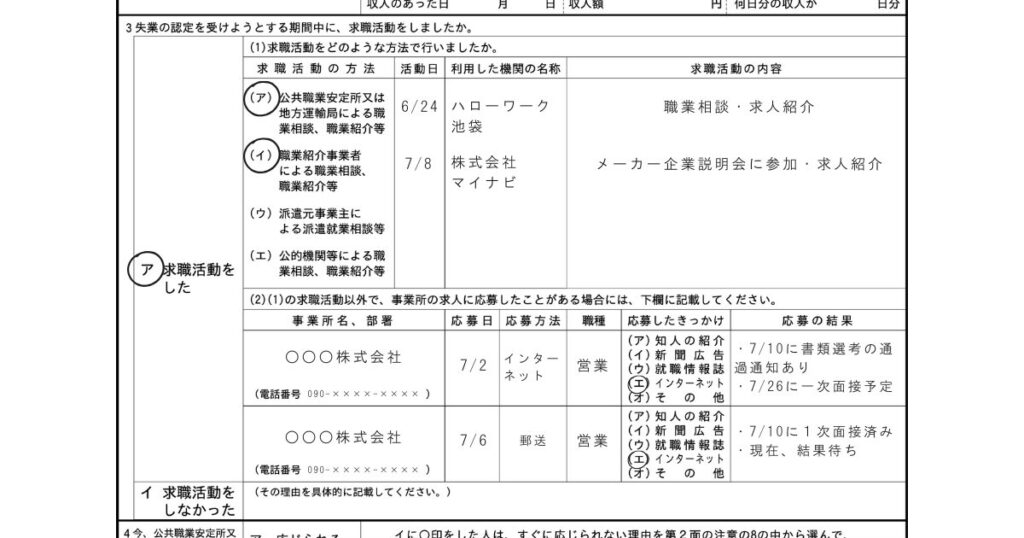

求職活動として認められている活動

求職活動しと認められているのは、以下のような活動になります

- 求人の応募

- ハローワークでも職業相談や紹介、セミナーの受講

- マイナビなどの民間事業者が行う職業相談や紹介、セミナーの受講

- 再就職のための国家資格や資格試験の受験

求職活動をした場合

ここでは、民間企業への再就職を目指しているという例に解説します

求職活動をした場合は、活動日や利用した機関(正式名称)、活動内容を箇条書きで簡潔に書きます

求人に応募した場合は、応募している会社や応募日、現時点でわかっている結果や予定を書きます

応募先の電話番号を記入する欄がありますが、応募企業によっては固定電話を持たない場合もあります

その場合は、採用担当者の携帯電話番号や代表番号など、連絡が取れる電話番号を記入してください

求職活動をしなかった場合

やむを得ない理由で求職活動ができなかった場合は、「イ.求職活動しなかった」という欄に理由を簡潔に書きます

- 体の具合を悪くしていた

- 育児や介護をしていた

- 身内に不幸があり外出ができなかった

- 台風や雪の影響で外出ができなかった

- 予定していた面接がキャンセルされた

病気やケガなどによって30日以上求職活動ができない場合は、必ずハローワークの窓口に相談してください

失業給付の受給期間を延長する措置や別の対応を取ってもらえる可能性があります

失業給付の残り日数が7日間未満の場合、求職活動をしなくても給付を受け取ることができます。理由に「残日数7日未満のため」と記入してください

民間事業者が行う職業相談や紹介の活用方法について

求職活動の一つの手段として、マイナビなどの民間事業者が行う職業相談や職業紹介を活用することは、早く新しい職場を見つけるために有効です

なぜなら求職活動は、情報収集や企業選び応募書類の作成などやるべきことが多く、一人だけで進めると不安や迷いが生じやすいからです

たとえば転職サイトや転職エージェントに登録し、求人情報の提供だけでなく、応募の仕方や面接対策までサポートを受けられます

特に初めての転職活動では、ハローワークの説明を聞いただけでは具体的にどう進めればよいか分からないことも多いと思います

ですので、こうしたサービスをあわせて利用することをおすすめします

以下の記事では、転職サイトや転職エージェントを実際に利用しながら、失敗しないための求職活動の進め方をまとめています

ぜひ参考にしていただき、不安なく求職活動を進めていただければと思います

④求職活動の意思表示を記入する項目

ここでは失業状態にある認定日時点で、求職活動ができる状態で今後も求職活動をする意思があるかどうかを申告します

応じられる場合

問題なく求職活動ができ、今後も行う意思がある場合は「ア.応じられる」に○をつけるだけでOKです

応じられない場合

応じられない場合は、失業認定申告書の裏面に記載されている「ア〜オ」の理由一覧を確認してください

そのうえで申告書の表面に戻り、該当する理由(「ア~オ」)に○をつけて記入します

4欄の「イ 応じられない」に○印をつけた人は、その理由を次に掲げる(ア)〜(オ)の中から選んで、4欄に記載してある記号のうち該当するものを○で囲むこと。

(ア) 病気やけがなど健康上の理由

(イ) 個人的又は家庭的事情のため(例えば、結婚準備、妊娠、育児、家事の都合のため)

(ウ) 就職したため又は就職予定があるため

(エ) 自営業を開始したため又は自営業の開始予定があるため

(オ) その他

なお、(オ)を○で囲んだ人は、公共職業安定所又は地方運輸局が職業を紹介してもすぐには応じられない理由を下記の( )内に具体的に記載すること。

( )

出典:厚生労働省「失業認定申告書」

就職や自営業の開始または準備をすることが決まった場合

就職が決まった場合は、就職日の前日まで失業給付を受け取ることができます

自営業を開始または準備に専念する場合は、その専念を開始した日が就職日として扱われます

病気やけがなどの健康上の理由の場合

健康上の理由で15日以上にわたって働けない状態になった場合は、失業給付の代わりに「傷病手当」という制度を受けられる可能性があります

判断に迷ったときは、なるべく早めにハローワークへ相談してください。個別の状況に応じて適切な対応を案内してもらえます

⑤就職・自営業が決まったら記入する項目

ここでは就職もしくは自営をすることが決まった場合のみ記入します

具体的には、以下の条件の当てはまる場合です

- 週20時間以上の勤務

- 31日以上継続する勤務

雇用保険の加入要件を満たすような雇用形態に該当する場合に記入が必要となります

就職する場合は「雇用契約上の雇用開始日=就職日」を申請書に日付として記入します

自営業については実際に事業を始めた日ではなく、準備に専念し始めた日が就職日としてみなされる場合もあります

そのため記入する日付については事前にハローワークに確認するようにしましょう

注意点としては、これは「パートやアルバイト」であっても雇用保険の加入要件を満たすような雇用形態に該当する場合は届け出を出す必要があります

就職や自営業がまだ決まっていない場合は、この項目は空欄のままで問題ありません

⑥失業認定申告書提出日、名前、支給番号を記入する項目

①〜④の記入(⑤は就職や自営が決まっていなければ空欄でOK)を済ませて、最後に「失業認定申告書提出日、名前、雇用保険受給資格者証に記載されている支給番号」を記入して提出する

これで失業認定申告書の書き方は完了になります

最後に

この記事では、失業給付を正確に受け取るための流れや失業認定申告書の書き方について詳しく解説してきました

今すぐ使う機会がない方でも、事前に活用できる制度を知っておくことで、いざという時に落ち着いて対応できます

今は必要ないけれど、いつか使うかもしれないという方にも、この記事が少しでも参考になれば嬉しいです

最後までお読みいただき、ありがとうございました

コメント