転職活動のなかでも、最初にぶつかる大きな壁が職務経歴書です

- 白紙の状態からどのように書いたら伝わるのか

- 経歴は1年ごとに全部書かないといけないのか

- 長文を書くのが苦手で気が重い

私も転職活動をはじめて最初にぶつかった壁は職務経歴書でした

「とにかく何を、どう書いていいのかわからない」という状態で、パソコンの前で固まっていたのを覚えています

この記事では、初めて転職をされる方に向けて私の実体験をもとに失敗しない職務経歴書の書き方と考え方を、わかりやすく解説していきます

この記事を読むことで、職務経歴書の全体像がつかめるようになり書くことへのハードルが下がります

職務経歴書は、自分の経験を振り返りながら「こんなふうに働きたい」「こんな未来を描きたい」と考える、前向きで楽しい時間ということに気づけます

職務経歴書の全体像について

職務経歴書は「自由形式」が基本のため「これが正解!」という書き方はありません

この自由さが職務経歴書を書く難しさを倍増させている原因だと感じます

書くのが難しい職務経歴書で一番大切なことは「冒頭の数行で企業担当者の心を掴めるか」ということです

それが解説していくなかで最初に登場する職務概要というものになります

企業担当者は、多くの職務経歴書に目を通しています。最初の段階で興味をもってもらえなければ、最後まで読まれない可能性があります

たとえば本やSNSの投稿を開いたときに冒頭を読んで「なんか思ってたのと違うな」と感じたらすぐに閉じたことがある思います

職務経歴書もそれと同じです。読み始めて違うなと思われたら、その先にどんなに良い内容が書かれていても読まれません

まずは「どこに力を入れて書くべきか」を理解することが大切です

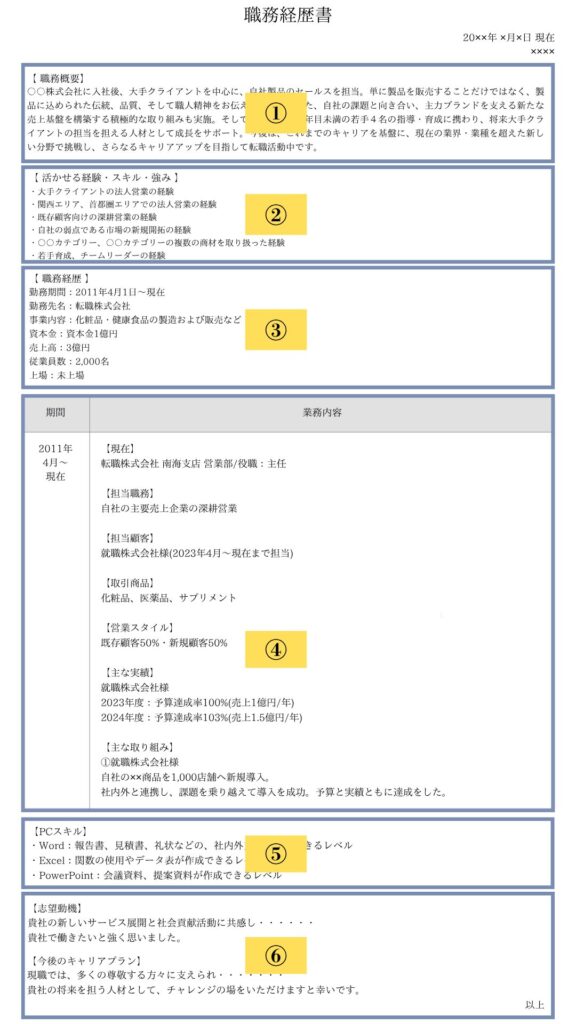

職務経歴書の見本をご紹介|①〜⑥の順に解説していきます

私が実際に書類選考を通過した職務経歴書の構成(①〜⑥)をもとに書き方を解説していきます

解説に使う事例は、製造メーカーの営業職の求人に応募することを想定した内容です

私は、製造メーカー(営業職)の大手上場企業3社に職務経歴書を提出し、そのうち2社で最終面接まで進み、1社から内定をいただきました

実際の選考で評価された内容をベースにしているため、信頼性のある実例として参考にしていただけると思います

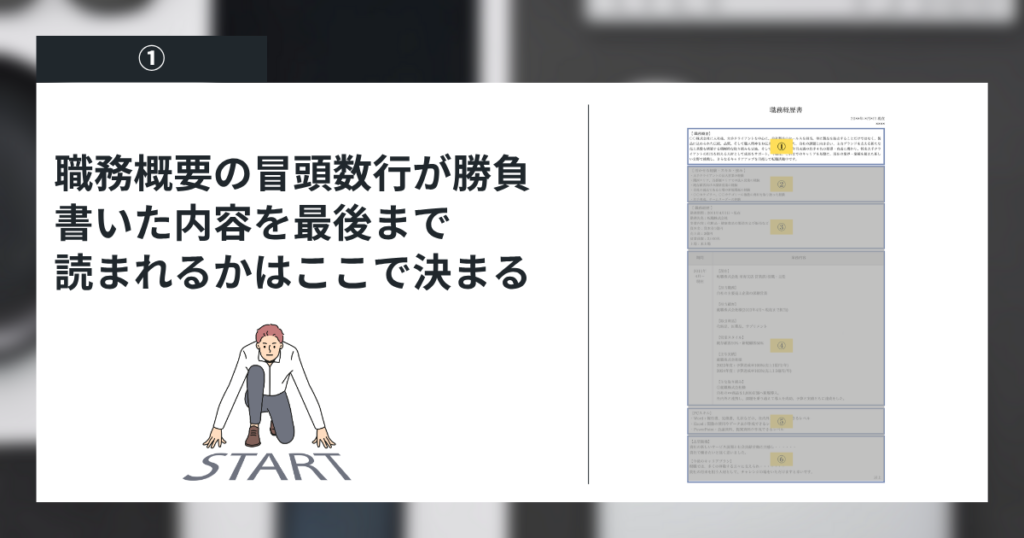

①職務概要|冒頭数行が勝負

私が職務経歴書の中で最も重要だと考えているのが冒頭に書く職務概要です

冒頭数行で読み手の興味を引き会ってみたいと思わすことができれば、その先の内容まで目を通してもらえる可能性が高まると考えています

この記事では私の実例も交えながら、冒頭数行で興味をひく書き方のコツを解説していきます

職務概要の文字数|5行(250文字程度)でまとめる

職務概要はダラダラと長文で書くのではなく、新卒入社から現在までの流れを5行(250文字程度)で簡潔にまとめましょう

読み手が内容を理解しやすいように短く・わかりやすく・ポイントをおさえて書くことを意識することが大事です

内容を考えるさいには、応募先の企業が求めている人物像や企業理念・社風、ミッションと重なるように構成を意識すると興味をひく文章になります

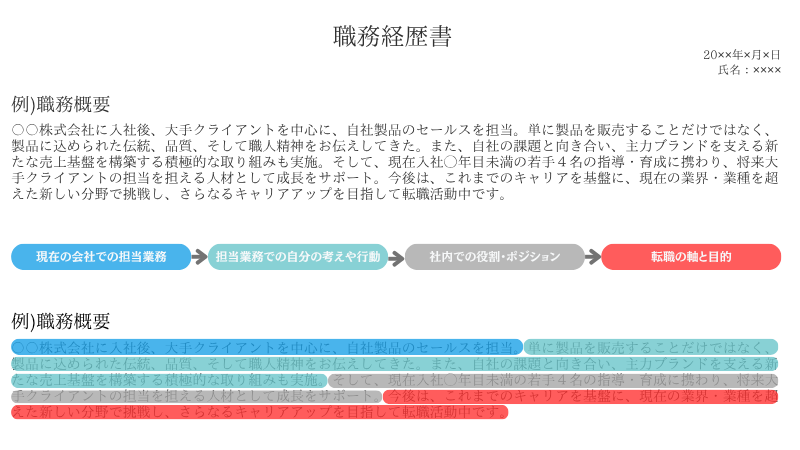

職務概要の事例

職務概要を書くさいは、4つのポイントを意識すると内容がまとまりやすくなります

- 現職でどのような業務を担当しているのか

- 業務を通じて自分がどう考え、どのように行動してきたか

- 社内での役割やポジション(社内での立ち位置)

- 転職の軸や目的を簡潔に伝える

特に 「4. 転職の軸や目的を簡潔に伝える」を要約に含めておくことで、読み手に「入社後も自ら考え行動し、キャリアを築いてくれそうだ」と前向きなイメージを与えることができます

転職の軸や目的の考え方に不安がある方は、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください

②活かせる経験・スキル・強み|端的に箇条書きでまとめる

自分の活かせる経験・スキル・強みは、端的に箇条書きで3個〜6個書きます

イメージとしては自分のキャッチコピーを並べる感覚で書くことを意識してみてください

このときのポイントは、職務要約と内容に一貫性を持たせることです

職務要約で書いた内容とズレてしまうと「この人は結局なにができるの?」と読み手に対して説得力が弱くなってしまいます

あれもこれも盛り込むのではなく、企業が求めている人材に寄せた内容に厳選することも大切です

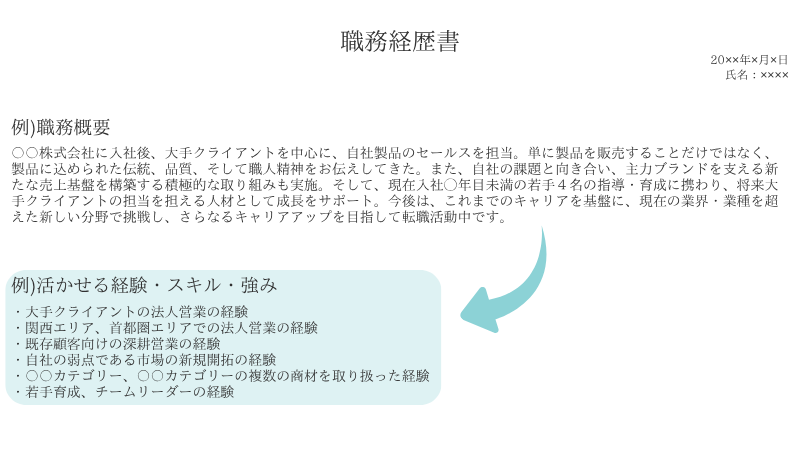

活かせる経験・スキル・強みの事例

活かせる経験・スキル・強みを書くときのポイントは3つです

- 職務概要の内容と一貫性をもたせること

- 企業が求めている人材に寄せること

- あれもこれも盛り込まないこと

応募する企業のことをよく理解しながら、職務概要の内容と一貫性をもたせるように意識して書いていきましょう

③職務経歴|どんな会社で働いているのか箇条書きでまとめる

現在働いている会社について、事業内容・業種・規模などを簡潔に紹介します

読み手に「どんな会社なのか」が伝わるように書きましょう

職務経歴の書き方|事実に基づいた内容を簡潔にまとめる

職務経歴は、勤務期間・勤務先名・事業内容などを箇条書きでシンプルにまとめます

会社の資本金・売上高・従業員数などは、自社のホームページで調べて正確な情報を記載してください

会社によっては情報を開示していない場合もあります。その場合は、無理に調べて書く必要はありません

書ける範囲で問題ありませんので、事実に基づいた内容を簡潔にまとめることを意識しましょう

④業務内容|誰が読んでも理解できる表現で書く

業務内容を書くときに意識したいのは、誰が読んでも理解できる表現で書くことです

現職で使い慣れている略称や業界用語、社内独自の言い回しを使ってしまうと読み手に正しく理解してもらうのは難しいです

読み手は、あなたと同じ業界・職種の経験者とは限りません

「現職では当たり前の言葉でも、外から見れば通じない」という前提で言葉を選ぶことが大切です

業務内容の書き方①|書いていないこと=できないことと判断される

業務内容を書くうえで注意したいことは「書いていないこと=できないこと」と受け取られることです

なぜなら書類を読む側は、文面の情報だけであなたの経験を判断するしかないからです

自分にとって当たり前のことでも、読み手には「重要なスキルを身につけている」と評価を受けられるかもしれません

普段当たり前にしている業務でも、それを詳しく書かない限り読み手には伝わりません

自分の経験を振り返り、具体的なエピソードを交えて書いてみください

業務内容の書き方②|具体的な数字を内容に盛り込むことが大切

自分の業務実績をアピールするさいは、具体的な数字を盛り込むことが大切です

例えば「目標達成率」や「売上」「利益」などを使うと読み手に分かりやすく伝わります

もし具体的な金額が出せない場合は「前年比〇%増」といった表現でも大丈夫です

「営業職だから数字が出せるんでしょ?」と聞かれますが、事務職やサポート職でも具体的な数字で表現できます

- 1時間かかっていた業務を30分に短縮

- 業務フローを見直し、前年よりも30件多く受注

- 新たな施策を導入し、新規顧客を前年比で30人増加

このように「時間」「件数」「人数」などを数字で表現することで、成果が具体的に伝わります

⑤PCスキル|働くうえでの必須スキル

働くうえで必須スキルになるので職務経歴書の内容として書いておきましょう

以下、具体的な書き方として参考にしてください

- Word:報告書、見積書、礼状などの、社内外文書が作成できるレベル

- Excel:関数の使用やデータ表が作成できるレベル

- PowerPoint:会議資料、提案資料が作成できるレベル

⑥自己PR|過去ではなく未来を語る

PCスキルまで書き終わると、最後の15行ほどのフリースペースに自己PRを書きます

自己PRには決まった形式はありませんので自由に書いて問題ありません

とはいえ迷う方も多いと思いますので、私が実際に書いていた内容を紹介させていだただきます

- 志望動機

- 今後のキャリアプラン

この2つを書いていました。応募先の企業が変わっても型は変えず、内容だけ変えていました

この型に落ち着いたのは、当時担当していたエージェントから「職務概要や経歴、業務内容は過去しか語れません。最後の締めくくりは未来を語るべきです」とアドバイスをもらいました

自分のなかでとても納得し、最後の締めくくりは未来のことを語る内容構成にすると決めました

志望動機の書き方|入社してから自分が成し遂げたいことを書く

志望動機を書くときは、以下のポイントを意識してください

- 自分のこれまでの経験を企業の理念・事業内容を結びつけて書く

- 応募のきっかけや身近なエピソードを内容に書く

- 入社後に自分の経験やスキルを活かして、どういうことに貢献できるかを書く

どんな想いで応募したのか、自分の経験やスキルを活かして会社組織にどう貢献できるのかを書くことで、読み手の心に響く志望動機になります。ぜひ参考にしてみてください

今後のキャリアプランの書き方|転職する理由と結びつけて書く

今後のキャリアプランを書くときは、以下のポイントを意識してください

- 現職に留まれない理由はなにか

- 入社後どのように成長し、なにを実現したいのか

- 将来の自分の夢はなにか

ここで大切なのは、読み手が「あなたが入社後にどのように活躍してくれるか」をイメージできる内容を書くことです

例えば、業界や業種が未経験での入社であれば、入社時点でゼロからのスタートです。そんな中でどのように成長し、どんなスキルや知識を身につけていくかを具体的に書くことが重要です

入社後に責任あるポジションを目指しているのであれば、それも明確に記載することをおすすめします

自分が目指していることや夢もあわせて書くことで、職務経歴書の最後をしっかりと締めくくることができます

ぜひ参考にしてみてください

初めての転職でおすすめの転職サイトと転職エージェント

職務経歴書が完成したら、転職サイトと転職エージェントに登録をしてみましょう

私自身も実際に登録をして、転職が初めてという方に利用しやすいと思う転職サイトと転職エージェントをご紹介します

転職サイトと転職エージェントの両方を調べながら「自分に合っているかどうか」を見極めることが大切です。ぜひ参考にしてみてください

リクナビNEXT|幅広い求人が見られる日本最大の転職サイト

おすすめ度:★★★★★

求人数:1,157,000件以上(2025年7月現在)

特徴:業界最大規模の転職サイトで履歴書・職務経歴書を作成できる無料ツールや自己分析機能も充実

『リクナビNEXT』は、初めて転職を始める方にとって登録をしておくべきおすすめの転職サイトです

その理由としては、求人数が国内最大級であり自分に合った求人を探しやすい環境が整っているためです

さらに、履歴書や職務経歴書の作成をサポートする無料ツールや「グッドポイント診断」などの自己分析機能も充実しています

実際に転職者の8割がリクナビNEXTを利用しており、多くの人がこのサイトを通じて自分に合う企業と出会っています

ただし、リクナビNEXTは転職エージェントのような面接対策やキャリア相談といったサポートは受けられない点には注意が必要です

活用方法としては、まずリクナビNEXTに登録して求人情報を幅広く収集し、その情報をもとに転職エージェントのサポートを受けながら転職活動を進めるのも一つの有効な方法です

sincereed(シンシアード)|大手企業のハイクラスポジションに特化した転職エージェント

おすすめ度:★★★★★

求人数:2,400件以上

特徴:大手企業のハイクラスポジションに特化した転職エージェント

『sincereed』は、大手企業やIT・WEB系のDX人材などのハイクラス転職を目指す方におすすめの転職エージェントです

サントリー、NTTデータ、豊田通商、DENSOといった大手人気企業の求人に加え、シンシアード独自の非公開ポジションを保有している点も大きな強みです

他では出会えない、魅力的な求人に出会えるチャンスがあります

さらにリクルート出身の経験豊富なコンサルタントが多数在籍しており、企業と求職者の両方を一貫して担当する両面型だからこそ、質の高い転職サポートを受けられます

「今よりもっとやりがいのある環境に行きたい」「大手企業でキャリアを磨きたい」そんな方には、シンシアードへの登録と面談をしてみることをおすすめします

キャリアチケット|成長企業特化型転職エージェントサービス

おすすめ度:★★★☆☆

求人数:非公開

特徴:成長企業特化型転職エージェントサービス

『キャリアチケット転職エージェント』は、レバレジーズ株式会社が運営する転職エージェントです

25〜35歳の成長意欲あふれる若手人材に特化し、企業と直接つながるダイレクトリクルーティング型を採用しています

目先の転職活動だけでなく、中長期的なキャリア形成までサポートしてくれる点も大きな魅力です

「これからどんなスキルを身につけたいか」「どんなキャリアを歩みたいか」といった理想像の言語化を一緒に考え、伴走してくれるパートナーとして心強い存在になってくれます

現在、企業向けに「1年間限定で月額利用料0円キャンペーン」(2024年9月11日〜2025年9月10日まで)を実施中です

このキャンペーンにより成長企業の登録も増える可能性もあり、自分に合った企業に出会えるチャンスも広がります

Geekly(ギークリー)|ITベンチャー企業の求人に特化した転職エージェント

おすすめ度:★★★★★

求人数:39,000件以上(2025年6月現在)

特徴:ITベンチャー企業の求人に特化した転職エージェント

『Geekly』は、IT・Web・ゲーム業界に特化した転職エージェントです。特に20代〜30代で、IT業界やベンチャー企業への転職を目指す人には最適なサービスです

IT・ゲーム・Web・eスポーツ業界など、専門性の高い非公開求人を多数保有しているのが強みです

エンジニアやデザイナーだけでなく、IT企業の営業職・マーケ職・管理部門などの求人も豊富なため、技術職以外の方にもチャンスがあります

Geeklyは、IT・Web・ゲーム業界を志望する人にとって心強い味方です。未経験でも条件交渉を支援してくれるため、年収アップや理想の働き方を実現したい人に特におすすめです

まとめ

今回は、職務経歴書の書き方について解説してきました

冒頭でもお伝えしたように、職務経歴書で最も大切なのは「職務概要の冒頭数行」です

冒頭数行で読み手の興味を引き、最後まで目を通してもらえるかが鍵となります

数日間かけて作成した職務経歴書も、数行読まれただけで「求めている人材ではない」と判断されてしまうこともあります

企業の理念や事業内容をしっかり理解し、入社後に自分の経験をどのように活かし貢献できるかを考えて職務経歴書を作成していきましょう

この記事が参考になれば嬉しいです。最後までお読みいただきありがとうございました

コメント