転職するさいに志望する企業や業界を目指すためのスキルアップとして、資格の勉強を考える方も多いと思います

一方で勉強する資格の難易度によっては、スクールの受講費や教材費が高額になる可能性もあります

そこで少しでもスクールの受講費(教材費なども含む)の自己負担額を抑える方法 のひとつとして教育訓練給付制度の活用をおすすめします

制度の種類や条件によって異なりますが、資格にかかる費用に対して最大80%〜20%相当額の給付金を受け取れます

私は転職活動に踏み切る前は、履歴書の資格欄に書けることがなくゼロスキル状態でした

私の勝手なイメージですが、資格欄が空白だと「自己研鑽をしていない人」と判断されるのが嫌で、日商簿記2級を勉強し資格を取得しました

そのさいに教育訓練給付制度を活用しスクール受講費(教材なども含む)の20%を給付金として受け取ることができました

この記事では、資格を取得しスキルアップをしたうえで転職を目指したい人、今の会社で資格を活かして仕事の幅を広げたい人に向けて、教育訓練給付制度の種類・対象講座・条件・申請方法まで詳しく解説します

この記事を読むことで、自分がこれから取得しようとしている資格が制度の対象かがわかり、給付を受け取れることで勉強のモチベーションアップにもつながります

- 教育訓練給付制度はどういう制度なのか

- 教育訓練給付金には3種類ある

- 一般教育訓練給付金|初心者向けの資格講座が多い

- 特定一般教育訓練給付金|中級者向けの資格講座が多い

- 専門実践教育訓練給付金|上級者向けの資格講座が多い

- 教育訓練給付金の申請方法について

- 全体像|教育訓練給付金3種類の申請フロー

- 受講開始前①|面談(特定一般・専門実践教育訓練が対象)

- 受講開始前②|ジョブ・カード(特定一般・専門実践教育訓練が対象)

- 受講開始前③|申請に必要な書類(特定一般・専門実践教育訓練が対象)

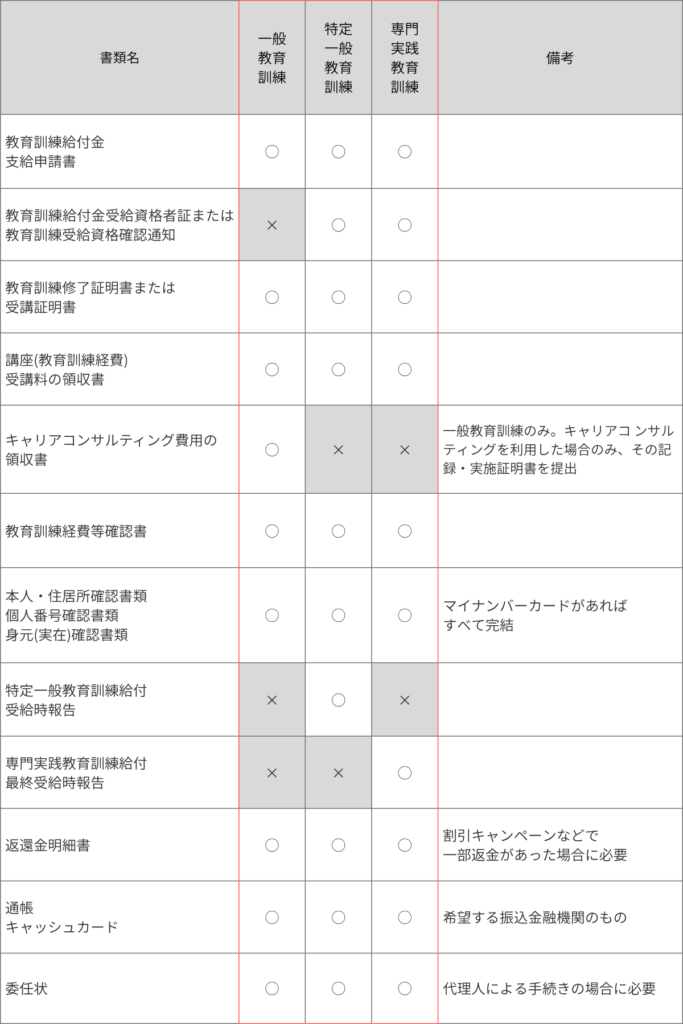

- 講座修了後①|申請に必要な書類(教育訓練給付金3種類すべて対象)

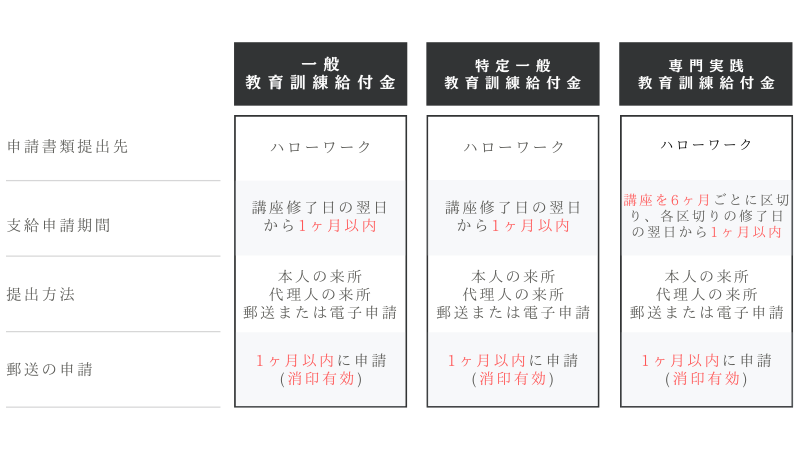

- 講座修了後②|支給申請の期限に注意(教育訓練給付金3種類すべて対象)

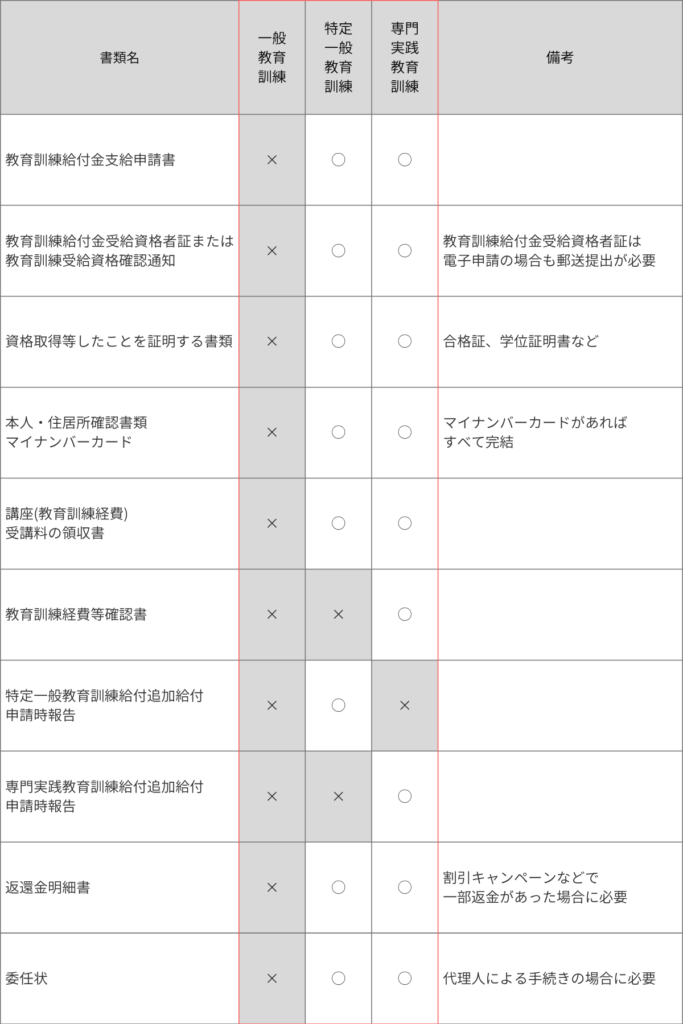

- 資格取得後①|申請に必要な書類(特定一般・専門実践教育訓練が対象)

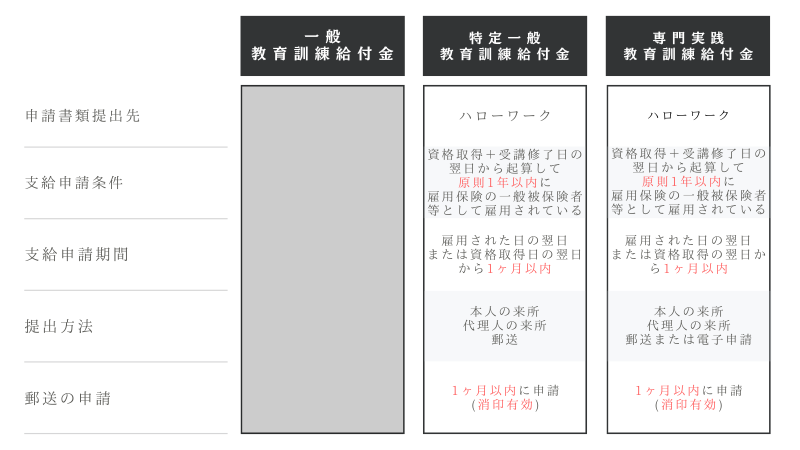

- 資格取得後②|支給申請の期限に注意(特定一般・専門実践教育訓練が対象)

- 賃金5%以上UP後①|申請に必要な書類(専門実践教育訓練のみ対象)

- 賃金5%以上UP後②|支給申請の期限に注意(専門実践教育訓練のみ対象)

- 最後に|教育訓練給付制度を活用してキャリアアップを目指す

教育訓練給付制度はどういう制度なのか

教育訓練給付制度は、働いている人のスキルアップを支援するための制度です。この制度を活用することでキャリアアップや転職活動にも役立てることができます

スキルアップにかかった費用の一部をハローワーク(国)から給付金として受け取ることができます

ただしスキルアップに関係するものであれば、すべてが制度の対象になるかというとそうではありません

制度の対象になるのは、厚生労働省が指定した資格講座やスクールを受講・修了しなければいけないので注意が必要です

給付金を受け取るまでの流れをざっくり解説

給付金を受け取るまでの流れは、以下の図解の通りです

各ステップごとにきちんと確認しておくべきポイントがあり、スクールの講座や講習を申し込む前にやっておくべき手続きもあります

ここでは、まず全体の流れをざっくりイメージできれば問題ありません

次からは給付金を受け取るために知っておくべき、教育訓練給付制度の種類・対象講座・条件・申請方法まで詳しく解説していきます

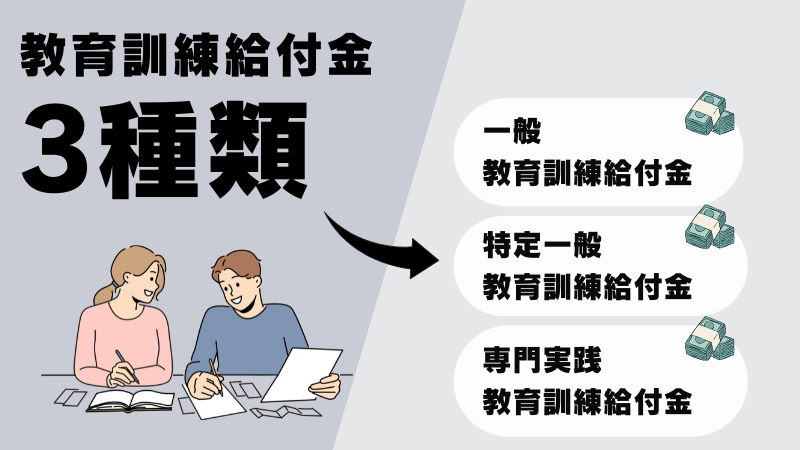

教育訓練給付金には3種類ある

教育訓練給付金には「一般教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」の3種類があります

制度の対象となる講座は約17,000講座あります

取得しようする資格の内容やレベルによって、3種類のうちどの給付金が適用になるか確認する必要です

教育訓練給付金3種類の比較表

以下は、教育訓練給付金の3つの種類(一般・特定一般・専門実践)の特徴を比較した表です。資格の難易度や学習期間によって、支給される金額や条件が異なります

出典:厚生労働省「教育訓練給付金のご案内」をもとに加工

(https://www.mhlw.go.jp/content/001155029.pdf)

このあとそれぞれの教育訓練給付金について詳しく解説していきます

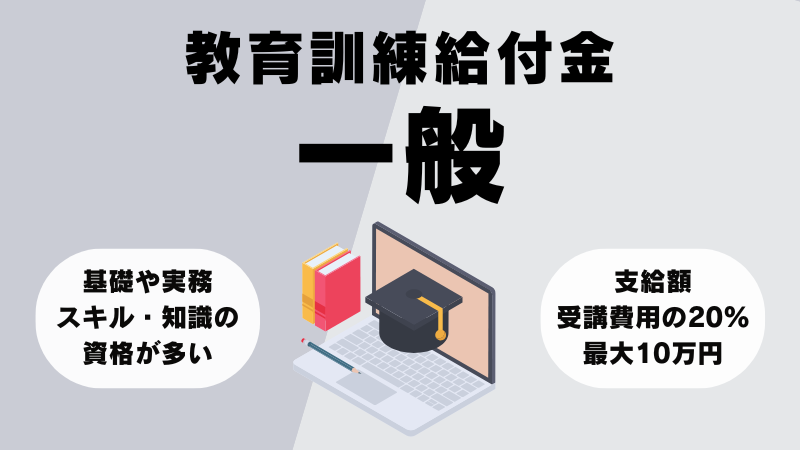

一般教育訓練給付金|初心者向けの資格講座が多い

ここでは一般教育訓練給付金について、給付金を受け取れる条件や金額・対象講座について詳しく解説していきます

給付金を受け取れる条件について

給付金を受け取れる条件については、現在雇用されている人(被保険者)とすでに退職した人(離職者)で条件が異なります

- 給付対象となる講座の受講開始日時点で、雇用保険に加入していること

- 雇用保険の加入期間が通算3年以上あること

- ただし初めて給付を受ける人は、雇用保険の加入期間が通算1年以上で対象になる

- 離職日の翌日から1年以内に受講を開始していること(※延長可能な場合あり)

- 雇用保険の加入期間が通算3年以上あること

- ただし初めて給付を受ける人は、雇用保険の加入期間が通算1年以上で対象になる

ここでのポイントは初めて給付を受ける場合、通算1年以上の雇用保険の加入期間で制度の対象になります

一方で2回目以降の支給を受ける場合、通算3年以上の雇用保険の加入期間が必要になります

出典:厚生労働省「一般教育訓練の「教育訓練給付金」のご案内」

(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kyouiku_kyufu.pdf)

離職後1年以内に教育訓練を受講ができない場合

離職後、原則として翌日から1年以内に受講を開始する必要があります

しかし妊娠・出産・育児・病気などの理由で30日以上の受講継続が難しくなった場合は、受講開始期限を最大20年まで延長することができます

その場合は、最寄りのハローワークに相談のうえ、延長申請の手続きを行ってください

給付金を受け取ったあとすぐに新しい講座は申請できない

給付金を利用して1回目の講座を修了したあと、すぐに2回目の新しい講座に申し込みをする場合には注意が必要です

次の給付を受けるためには、1回の受講開始日以降から雇用保険の加入期間が通算3年以上あることが条件となります

たとえば1年以内に1回目に講座を修了し、すぐに2回目の新しい講座に申し込む場合、雇用保険の加入期間が通算3年以上満たなければ給付対象外となります

「3年以上の期間をあける必要があるなら、先に複数の講座をまとめて申し込んでおけばいい」と考えるかもしれませんが、原則として同時に複数の講座に申し込むことはできません

そのため講座の受講前に、どの資格を優先して取得すべきかをしっかり考え、計画的に講座を選んでいくことが大切です

給付金を受け取れる金額について

一般教育訓練給付金では、厚生労働省が指定する講座(教育訓練経費)の受講料に対して20%相当の金額がハローワーク(国)から支給されます

ただし、支給額には上限額と下限額が設けられています

- 上限額:年間10万円まで

- 下限額:支給額が4,000円未満の場合は支給されない

たとえば受講料が50万円の場合、支給額は10万円(=50万円✕20%)と支給対象となりますが、支給額が10万円を超えた場合、それ以上は支給はされません

一方で受講料15,000円だと支給額は3,000円となり、4,000円未満になるので支給対象外となります

出典:厚生労働省「一般教育訓練の「教育訓練給付金」のご案内」

(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kyouiku_kyufu.pdf)

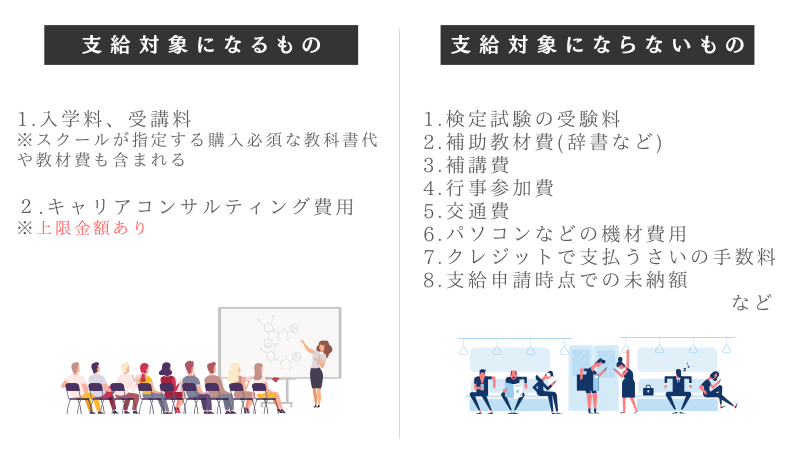

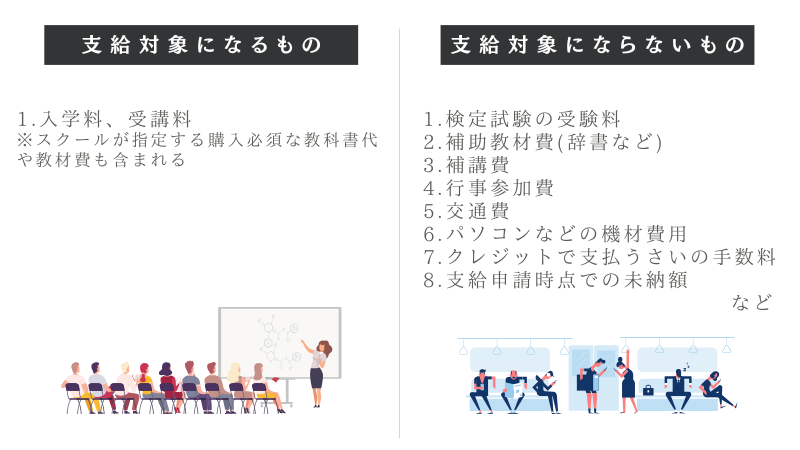

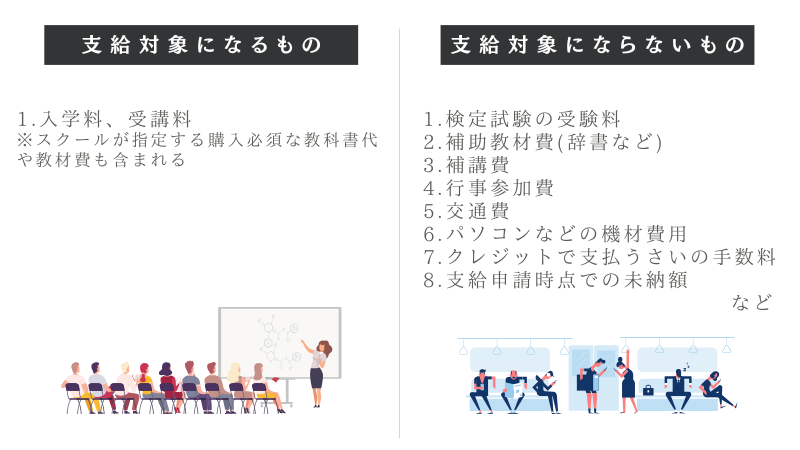

講座(教育訓練経費)の費用はどこまでが支給対象なのか

以下は講座にかかる費用のうち、支給対象になるものとならないものになります

特に迷いやすいのが、教科書代や教材費が支給対象の費用に含まれるかどうかという点です

基本的なルールとしては、入学料や受講料のなかに必須の教材費が含まれている場合は、その金額も含めて講座(教育訓練経費)の費用として認められます

一方で別売りや任意購入での補助教材費、参考書などは支給対象外となります。費用に含めることはできませんので、全額自己負担になります

講座を申し込む前に費用内訳をよく確認し、教科書代や教材費が「含まれているか」「別料金になるのか」を把握しておくことが大切です

キャリアコンサルティング費用は有料相談サービス

キャリアコンサルティング費用とは、国家資格をもつキャリアコンサルタントによる有料相談サービスにかかる費用です

相談サービスの内容は、今後のキャリアプランの見直しやスキルアップのための資格講座の選び方などです

このコンサルティング費用は、講座(教育訓練経費)の費用とあわせて支給の対象となります

ただし、受講開始日前の1年以内に受けたものに限られ、上限2万円までの費用しか認められないので注意が必要です

有料のコンサルティングの利用はあくまで任意です

給付金を受け取るために必ず受ける必要はありませんので、自分に必要だと感じた場合は利用を検討するといいと思います

講座を受講するさいに割引や無償提供を受けた場合の注意点

講座を受講するにあたり、受講料に対して割引や返金、特典の提供があった場合はそれらの金額分を差し引いて教育訓練給付金を申請する必要があります

- 初回キャンペーンなどによる受講料の割引

- キャッシュバックや一部返金のキャンペーン

- PCやタブレットなどの無償提供

- 受講料相当のポイント還元や商品券の提供

上記のような項目は、実質的に受講料の負担が軽減されているため給付額の計算から除外されます

不正な申請とならないよう、受講前に講座のキャンペーン内容をよく確認しておきましょう

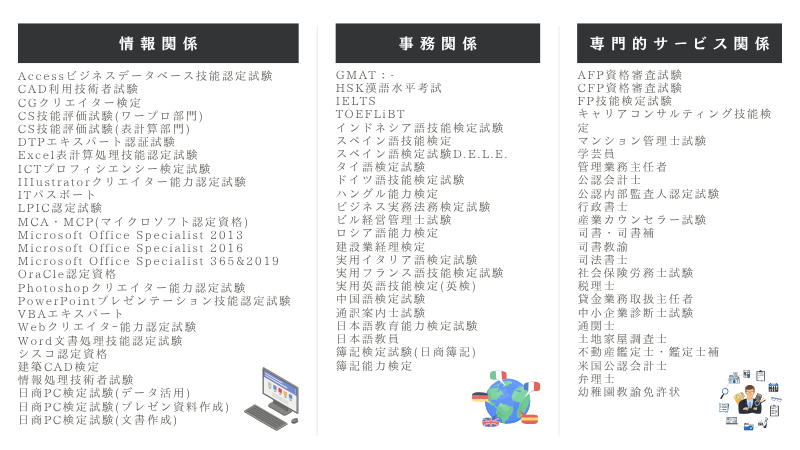

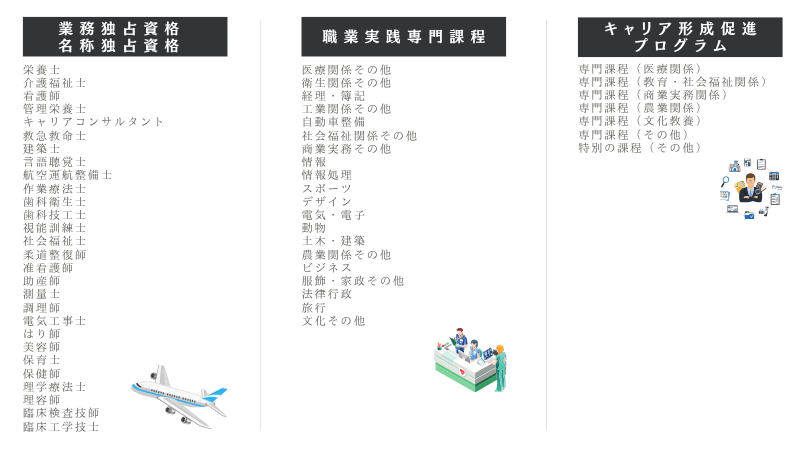

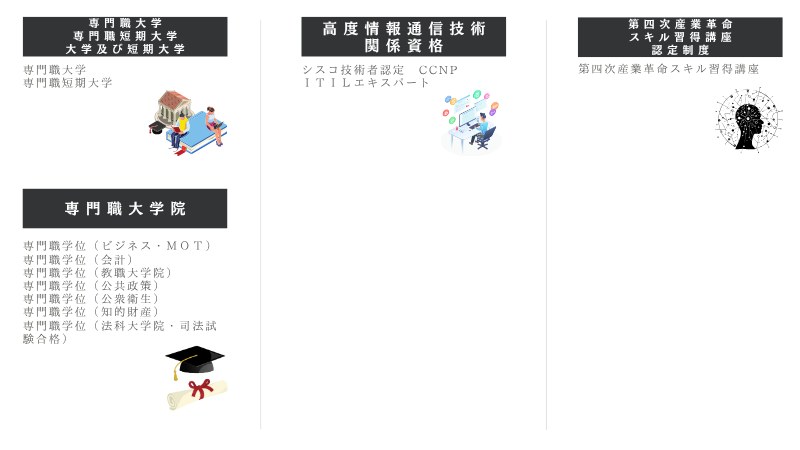

一般教育訓練給付金の対象講座一覧

以下は、給付対象となる講座一覧となります。受講を検討している講座が一覧に含まれているか、ぜひ確認をしてみてください

一覧に記載がない講座でも対象となる可能性があります

その場合は、厚生労働省が運営する「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム」を活用のうえ、最新情報をご確認ください

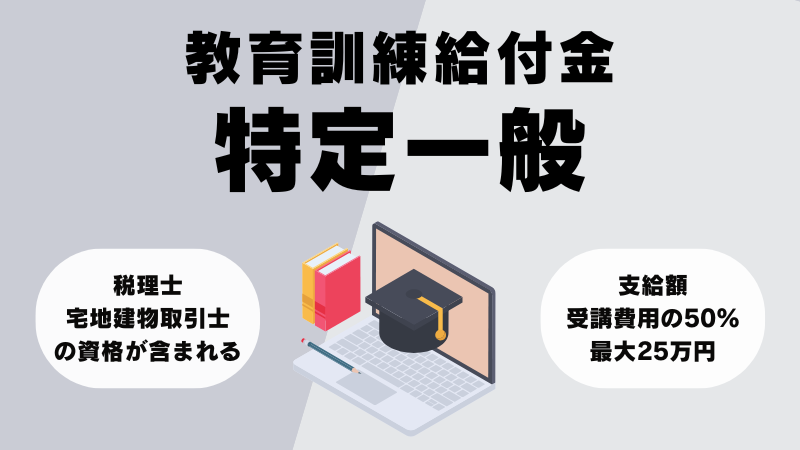

特定一般教育訓練給付金|中級者向けの資格講座が多い

ここでは特定一般教育訓練給付金について、給付金を受け取れる条件・金額・対象講座について詳しく解説していきます

給付金を受け取れる条件について

給付金を受け取れる条件については、現在雇用されている人(被保険者)とすでに退職した人(離職者)で条件が異なります

- 給付対象となる講座の受講開始日時点で、雇用保険に加入していること

- 雇用保険の加入期間が通算3年以上あること

- ただし初めて給付を受ける人は、雇用保険の加入期間が通算1年以上で対象になる

- 離職日の翌日から1年以内に受講を開始していること(※延長可能な場合あり)

- 雇用保険の加入期間が通算3年以上あること

- ただし初めて給付を受ける人は、雇用保険の加入期間が通算1年以上で対象になる

ここでのポイントは初めて給付を受ける場合、通算1年以上の雇用保険の加入期間で制度の対象になります

一方で2回目以降の支給を受ける場合、通算3年以上の雇用保険の加入期間が必要になります

出典:厚生労働省「特定一般教育訓練の「教育訓練給付金」のご案内」

(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/tokutei_ippan.pdf)

離職後1年以内に教育訓練を受講ができない場合

離職後、原則として翌日から1年以内に受講を開始する必要があります

しかし妊娠・出産・育児・病気などの理由で30日以上の受講継続が難しくなった場合は、受講開始期限を最大20年まで延長することができます

その場合は、最寄りのハローワークに相談のうえ、延長申請の手続きを行ってください

給付金を受け取ったあとすぐに新しい講座は申請できない

給付金を利用して1回目の講座を修了したあと、すぐに2回目の新しい講座に申し込む場合には注意が必要です

制度では、次の給付を受けるために1回の受講開始日以降から雇用保険の加入期間が通算3年以上あることが条件となります

たとえば1年以内に1回目に講座を修了し、すぐに2回目の新しい講座に申し込んだ場合、雇用保険の加入期間が通算3年以上満たなければ給付対象外となります

「3年以上の期間をあける必要があるなら、先に複数の講座をまとめて申し込んでおけばいい」と考えるかもしれませんが、原則として同時に複数の講座に申し込むことはできません

そのため講座の受講前に、どの資格を優先して取得すべきかをしっかり考え、計画的に講座を選んでいくことが大切です

給付金を受け取れる金額について

特定一般教育訓練給付金では、厚生労働省が指定する講座(教育訓練経費)の受講料に対して最大50%相当の金額がハローワーク(国)から支給されます

ただし2024年9月30日以前に受講を開始した方は、制度改正前のルールが適用され、支給率40%(上限20万円)となりますのでご注意ください

2024年10月1日以降に受講を開始した方の支給内容(支給率最大50%)については、次のように2段階で構成されます

- 講座(教育訓練経費)の受講料の40%相当額を支給

- 上限額:年間20万円まで

- 下限額:支給額が4,000円未満の場合は支給されない

- 講座(教育訓練経費)の受講料の10%相当額を支給

- 講座修了日の翌日から原則1年以内に資格取得と雇用保険加入の両方を満たすことが条件

- 上限額:5万円まで

たとえば受講料が50万円ですべての条件を満たしている場合は

1段階目:支給額は20万円(=50万円✕40%)

※支給上限額が20万円のため、これが最大額です

2段階目:支給額は5万円(=50万円✕10%)

※条件にある、原則1年以内に資格取得と雇用保険加入の両方を満たない場合は支給なしです

総支給額:25万円(1段階目+2段階目)

となります

出典:厚生労働省「特定一般教育訓練の「教育訓練給付金」のご案内」

(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/tokutei_ippan.pdf)

講座(教育訓練経費)の費用はどこまでが支給対象なのか

以下は講座にかかる費用のうち、支給対象になるものとならないものになります

特に迷いやすいのが、教科書代や教材費が支給対象の費用に含まれるかどうかという点です

基本的なルールとしては、入学料や受講料のなかに必須の教材費が含まれている場合は、その金額も含めて講座(教育訓練経費)の費用として認められます

一方で別売りや任意購入での補助教材費、参考書などは支給対象外となります。費用に含めることはできませんので、全額自己負担になります

講座を申し込む前に費用内訳をよく確認し、教科書代や教材費が「含まれているか」「別料金になるのか」を把握しておくことが大切です

講座を受講するさいに割引や無償提供を受けた場合の注意点

講座を受講するにあたり、受講料に対して割引や返金、特典の提供があった場合はそれらの金額分を差し引いて教育訓練給付金を申請する必要があります

- 初回キャンペーンなどによる受講料の割引

- キャッシュバックや一部返金のキャンペーン

- PCやタブレットなどの無償提供

- 受講料相当のポイント還元や商品券の提供

上記のような項目は、実質的に受講料の負担が軽減されているため給付額の計算から除外されます

不正な申請とならないよう、受講前に講座のキャンペーン内容をよく確認しておきましょう

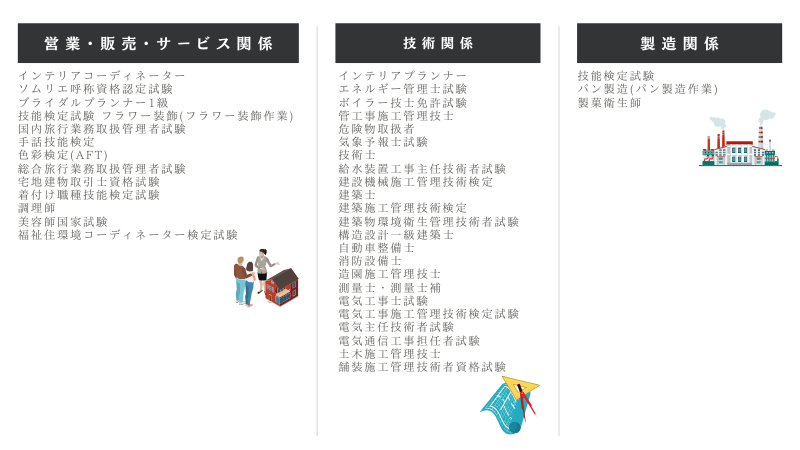

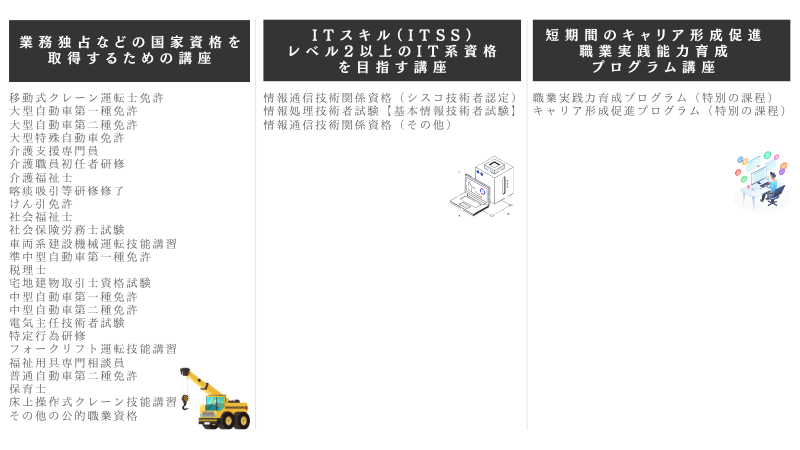

特定一般教育訓練給付金の対象講座一覧

以下は、給付対象となる講座一覧となります。受講を検討している講座が一覧に含まれているか、ぜひ確認をしてみてください

一覧に記載がない講座でも対象となる可能性があります

その場合は、厚生労働省が運営する「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム」を活用のうえ、最新情報をご確認ください

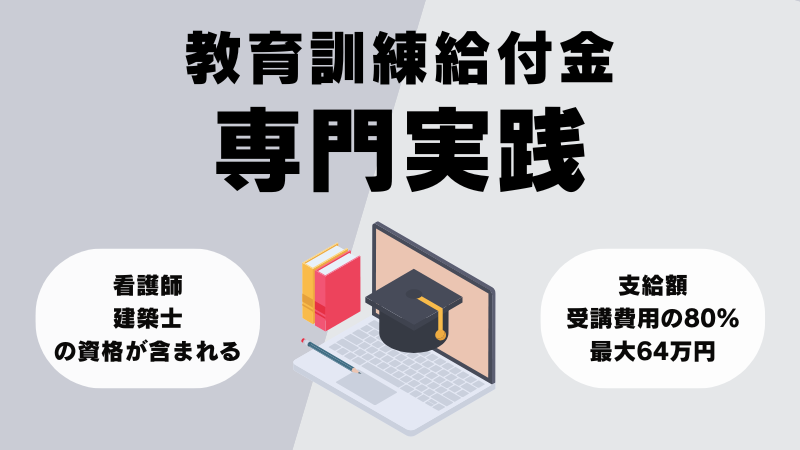

専門実践教育訓練給付金|上級者向けの資格講座が多い

ここでは専門実践教育訓練給付金について、給付金を受け取れる条件・金額・対象講座について詳しく解説していきます

給付金を受け取れる条件について

給付金を受け取れる条件については、現在雇用されている人(被保険者)とすでに退職した人(離職者)で条件が異なります

- 給付対象となる講座の受講開始日時点で、雇用保険に加入していること

- 雇用保険の加入期間が通算3年以上あること

- ただし初めて給付を受ける人は、雇用保険の加入期間が通算1年以上で対象になる

- 離職日の翌日から1年以内に受講を開始していること(※延長可能な場合あり)

- 雇用保険の加入期間が通算3年以上あること

- ただし初めて給付を受ける人は、雇用保険の加入期間が通算1年以上で対象になる

ここでのポイントは初めて給付を受ける場合、通算1年以上の雇用保険の加入期間で制度の対象になります

一方で2回目以降の支給を受ける場合、通算3年以上の雇用保険の加入期間が必要になります

出典:厚生労働省「専門実践教育訓練の「教育訓練給付金」のご案内」

(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/senmonjissenkyouikukunrennokyuuhunogoannai.pdf)

離職後1年以内に教育訓練を受講ができない場合

離職後、原則として翌日から1年以内に受講を開始する必要がありますが

しかし妊娠・出産・育児・病気などの理由で30日以上の受講継続が難しくなった場合は、受講開始期限を最大20年まで延長することができます

その場合は、最寄りのハローワークに相談のうえ、延長申請の手続きを行ってください

給付金を受け取ったあとすぐに新しい講座は申請できない

給付金を利用して1回目の講座を修了したあと、すぐに2回目の新しい講座に申し込む場合には注意が必要です

制度では、次の給付を受けるために1回の受講開始日以降から雇用保険の加入期間が通算3年以上あることが条件となります

たとえば1年以内に1回目に講座を修了し、すぐに2回目の新しい講座に申し込んだ場合、雇用保険の加入期間が通算3年以上満たなければ給付対象外となります

「3年以上の期間をあける必要があるなら、先に複数の講座をまとめて申し込んでおけばいい」と考えるかもしれませんが、原則として同時に複数の講座に申し込むことはできません

そのため講座の受講前に、どの資格を優先して取得すべきかをしっかり考え、計画的に講座を選んでいくことが大切です

給付金を受け取れる金額について

専門実践教育訓練給付金では、厚生労働省が指定する講座(教育訓練経費)の受講料に対して最大80%相当の金額がハローワーク(国)から支給されます

ただし2024年9月30日以前に受講を開始した方は、制度改正前のルールが適用され、支給率70%(上限56万円)となりますのでご注意ください

2024年10月1日以降に受講を開始した方の支給内容(支給率最大80%)については、次のように3段階で構成されます

- 講座(教育訓練経費)の受講料の50%相当額を支給

- 上限額:年間40万円まで

- 下限額:支給額が4,000円未満の場合は支給されない

- 支給時期:受講開始日から6ヶ月ごとに支給される

- 講座(教育訓練経費)の受講料の20%相当額を支給

- 講座修了日の翌日から原則1年以内に資格取得と雇用保険加入の両方を満たすことが条件

- 上限額:年間16万円まで

※2024年9月30日以前に受講を開始した方はここまでが対象

- 講座(教育訓練経費)の受講料の10%相当額を支給

- 受講開始日前後の賃金比較で5%以上UPすることが条件

- 上限額:年間8万円まで

※2024年9月30日以前に受講を開始した方は対象外

たとえば受講料が80万円ですべての条件を満たしている場合は

1段階目:支給額は40万円(=80万円✕50%)

※支給上限額が40万円のため、これが最大額です

2段階目:支給額は16万円(=80万円✕20%)

※条件にある、原則1年以内に資格取得と雇用保険加入の両方を満たない場合は支給なしです

3段階目:支給額は8万円(=80万円✕10%)

※2024年9月30日以前に受講を開始した方は対象外になり支給されません

総支給額:64万円(1段階目+2段階目+3段階目)

となります

出典:厚生労働省「専門実践教育訓練の「教育訓練給付金」のご案内」

(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/senmonjissenkyouikukunrennokyuuhunogoannai.pdf)

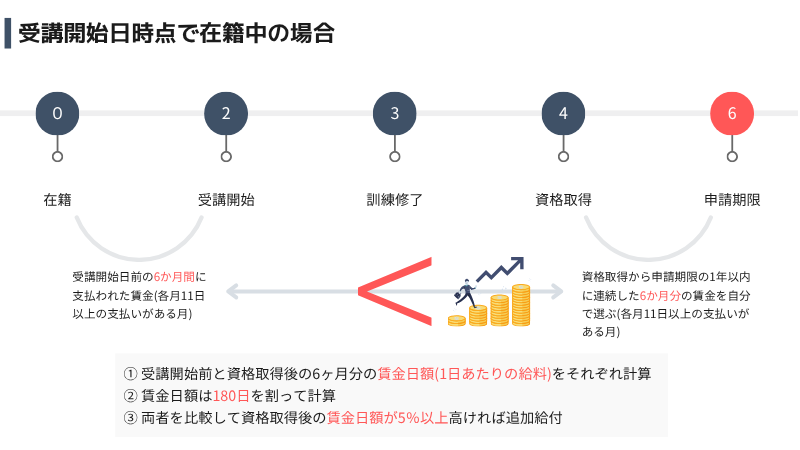

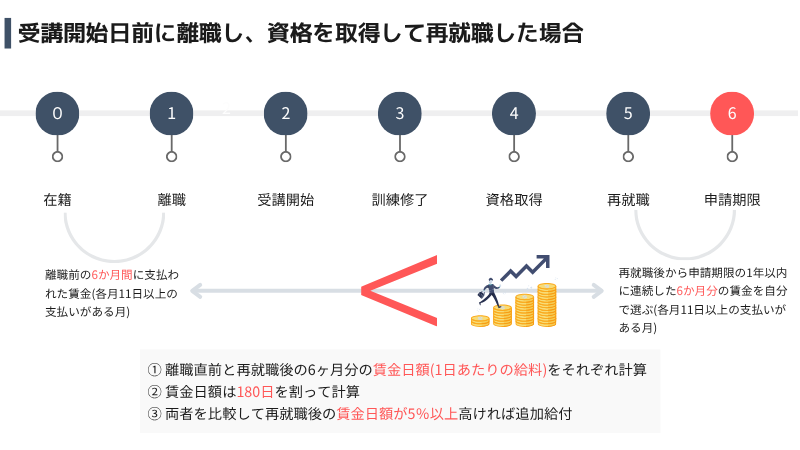

賃金5%以上UPの確認方法|2024年10月1日以降の受講開始が対象

講座の受講前後の賃金を比較して5%以上UPしている場合は、講座(教育訓練経費)の受講料の10%相当額(年間上限8万円)が追加支給されます

賃金が5%以上アップしているかの確認方法は、以下の2つのケースに分けて、図解を使って解説します

出典:ハローワーク「専門実践教育訓練の「教育訓練給付金」のご案内 P4」をもとに加工

(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/senmonjissenkyouikukunrennokyuuhunogoannai.pdf)

- 資格取得は、講座修了日の翌日から原則1年以内に行う必要がある

- 業務独占資格や免許取得の場合は、名簿登録日や免許取得日が資格取得日になる

講座(教育訓練経費)の費用はどこまでが支給対象なのか

以下は講座にかかる費用のうち、支給対象になるものとならないものになります

特に迷いやすいのが、教科書代や教材費が支給対象の費用に含まれるかどうかという点です

基本的なルールとしては、入学料や受講料のなかに必須の教材費が含まれている場合は、その金額も含めて講座(教育訓練経費)の費用として認められます

一方で別売りや任意購入での補助教材費、参考書などは支給対象外となります。費用に含めることはできませんので、全額自己負担になります

講座を申し込む前に費用内訳をよく確認し、教科書代や教材費が「含まれているか」「別料金になるのか」を把握しておくことが大切です

講座を受講するさいに割引や無償提供を受けた場合の注意点

講座を受講するにあたり、受講料に対して割引や返金、特典の提供があった場合はそれらの金額分を差し引いて教育訓練給付金を申請する必要があります

- 初回キャンペーンなどによる受講料の割引

- キャッシュバックや一部返金のキャンペーン

- PCやタブレットなどの無償提供

- 受講料相当のポイント還元や商品券の提供

上記のような項目は、実質的に受講料の負担が軽減されているため給付額の計算から除外されます

不正な申請とならないよう、受講前に講座のキャンペーン内容をよく確認しておきましょう

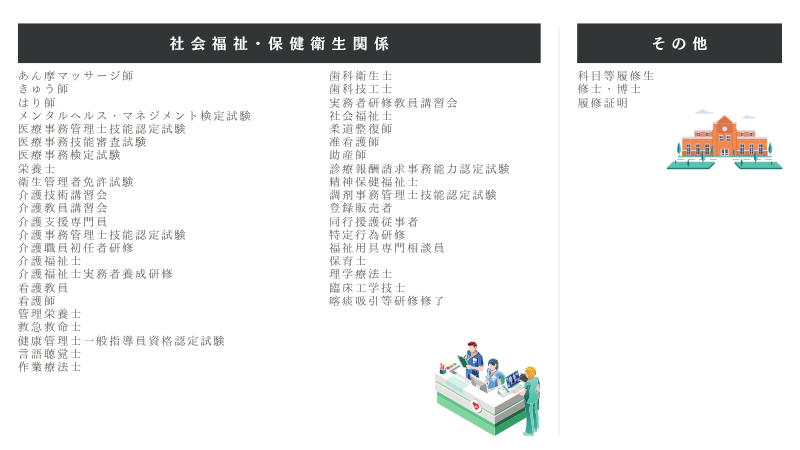

専門実践教育訓練給付金の対象講座一覧

以下は、給付対象となる講座一覧となります。受講を検討している講座が一覧に含まれているか、ぜひ確認をしてみてください

一覧に記載がない講座でも対象となる可能性があります

その場合は、厚生労働省が運営する「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム」を活用のうえ、最新情報をご確認してみてください

教育訓練給付金の申請方法について

ここでは教育訓練給付金の申請方法について解説していきます

教育訓練給付金の申請方法は「一般」「特定一般」「専門実践」の3種類それぞれ異なります

ここでは、申請するうえでしっかり理解をしておくべき「全体像」「受講開始前」「講座修了後」「資格取得後」「賃金5%以上UP後」の5つのポイントに分けて解説をしていきます

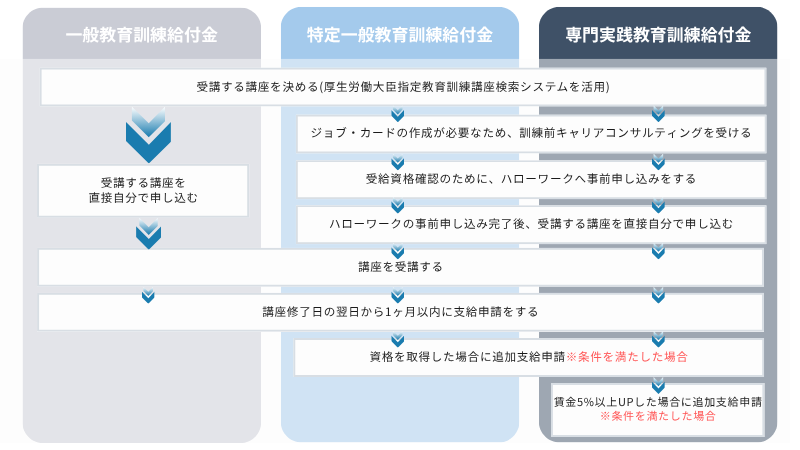

全体像|教育訓練給付金3種類の申請フロー

まず申請フローの全体像をしっかり把握しておくことが大切です

「一般」「特定一般」「専門実践」の3種類の申請フローを図解で整理しましたので参考資料として活用してください

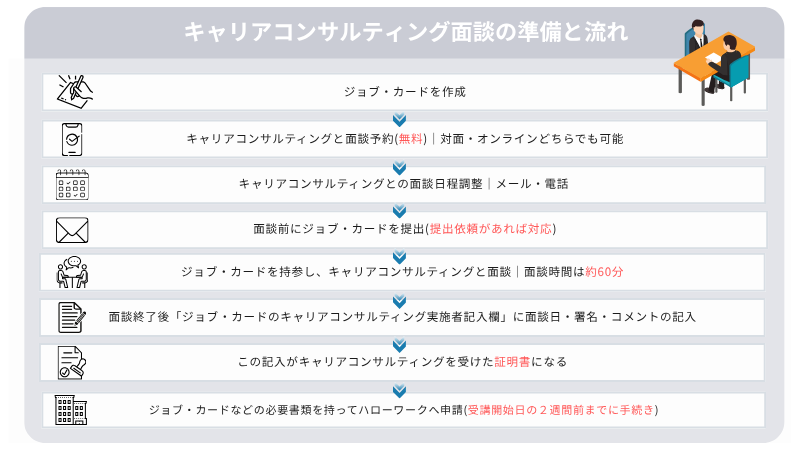

受講開始前①|面談(特定一般・専門実践教育訓練が対象)

特定一般教育訓練と専門実践教育訓練を利用する場合は、受講開始前にジョブ・カードを作成し、訓練前キャリアコンサルティングの面談を受けることが必須です

以下に、キャリアコンサルティング面談に向けた準備と流れをまとめています

この面談を受けないと、ハローワークで教育訓練給付金の受給資格確認申請を行うことができません

事前に必ず面談を受けておきましょう。以下のリンク先から無料面談予約ができます

受講開始前②|ジョブ・カード(特定一般・専門実践教育訓練が対象)

キャリアコンサルティング面談で使用するジョブ・カードは、自分のこれまでの経験や強みを整理し、将来の働き方やスキルアップの方向性を考えるためのツールです

面談はジョブ・カードの内容に沿って行いますので、必ず面談前に以下の4種類の書類を作成しておきましょう

- キャリアプランシート|自分の強み、価値観、将来なりたい姿などを記入

- 職務経歴シート|これまでの仕事の内容や、そこで得たスキル・経験を記入

- 職業能力証明シート(免許・資格)|取得免許・資格を記入

- 職業能力証明シート(学習歴・訓練歴)|中学校卒業以降の学歴や、受けた訓練などを記入

ジョブ・カードの必要書類は、以下のリンク先からダウンロードできます

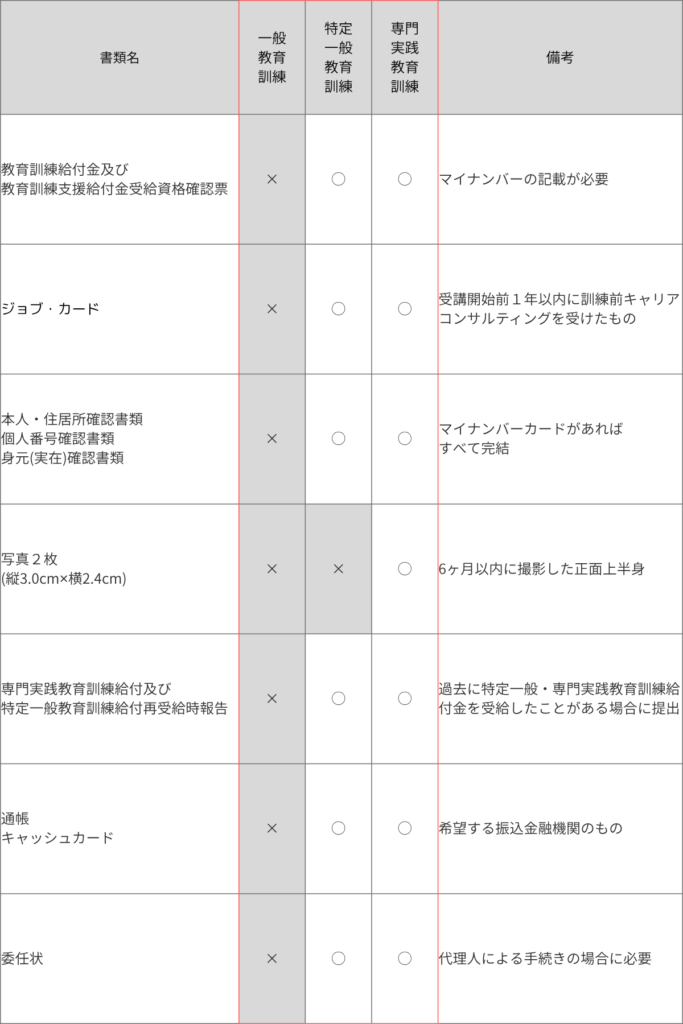

受講開始前③|申請に必要な書類(特定一般・専門実践教育訓練が対象)

ハローワークで必要となる申請書類を図解で一覧化をしましたので、申請前のチェックリストとして参考にしてください

手続きするさいの注意点としては、受講開始日の2週間前までに書類を提出し申請を行う必要があります

期限を過ぎると申請できなくなってしまうので、余裕をもって準備しましょう

講座修了後①|申請に必要な書類(教育訓練給付金3種類すべて対象)

ハローワークで必要となる申請書類を図解で一覧化をしましたので、申請前のチェックリストとして参考にしてください

講座修了後②|支給申請の期限に注意(教育訓練給付金3種類すべて対象)

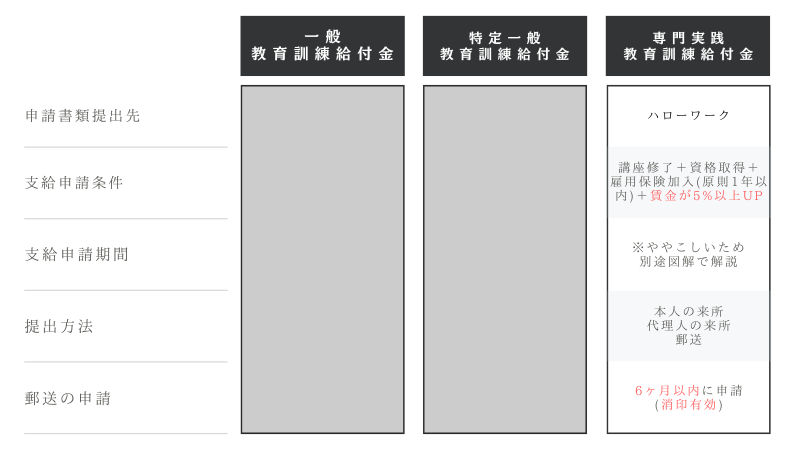

教育訓練給付金3種類それぞれについて、ハローワークでの支給申請期間と提出方法を一覧にまとめたので参考にしてください

特に注意点としては、支給申請期間です

講座修了日の翌日から1ヶ月以内に申請をしなければいけません

申請を後回しにしてしまって、気づいたら申請期限が過ぎていることも考えられます

せっかくの制度を無駄にしないためにも、修了後はすぐに必要書類をそろえて忘れずに提出しましょう

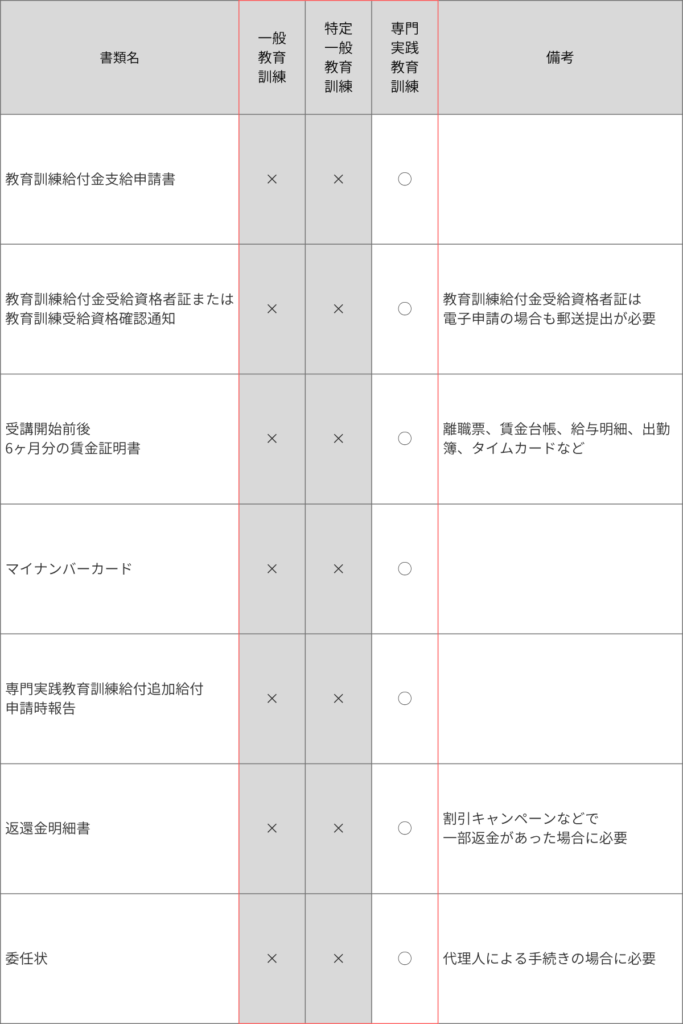

資格取得後①|申請に必要な書類(特定一般・専門実践教育訓練が対象)

ハローワークで必要となる申請書類を図解で一覧化をしましたので、申請前のチェックリストとして参考にしてください

資格取得後②|支給申請の期限に注意(特定一般・専門実践教育訓練が対象)

特定一般教育訓練と専門実践教育訓練給付について、ハローワークの支給申請条件・期間・提出方法を一覧にまとめたので参考にしてください

特に注意点としては、支給申請期間です

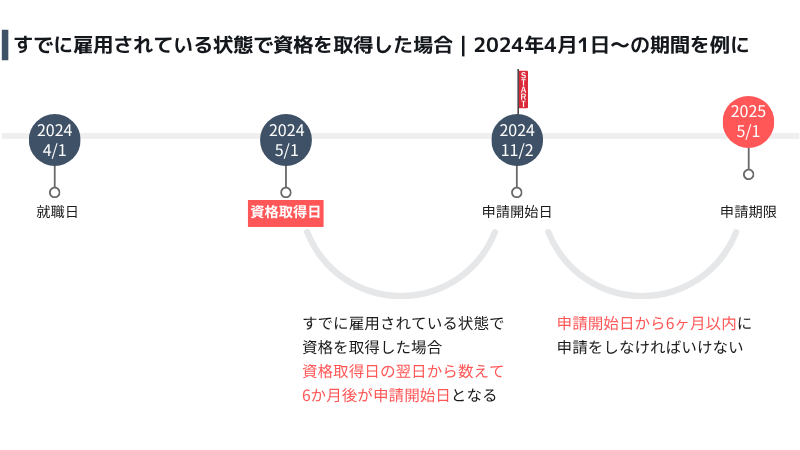

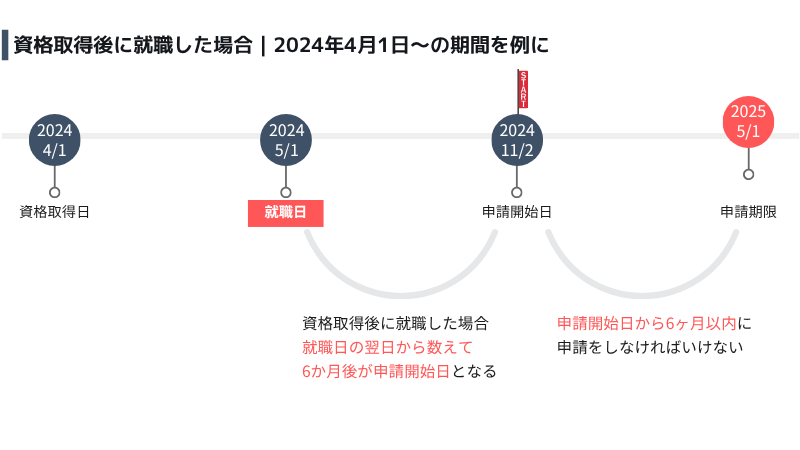

この支給申請には、次の2つのケースがあり状況に応じて基準日が変わります

- すでに雇用されている状態で資格を取得した場合

→資格取得日の翌日から起算して1ヶ月以内に申請が必要です - 資格取得後に就職した場合

→雇用された日の翌日から起算して1ヶ月以内に申請が必要です

自分がどちらのパターンに当てはまるかを正しく把握しておくことが大切です

もし申請期間を間違えて期限が過ぎてしまうと給付金は受け取れません

せっかくの制度を無駄にしないためにも、申請期間に注意しながら必要書類をしっかり準備して、期限内に提出しましょう

賃金5%以上UP後①|申請に必要な書類(専門実践教育訓練のみ対象)

専門実践教育訓練給付の賃金上昇による追加支給について、ハローワークで必要となる申請書類を図解で一覧化をしましたので、申請前のチェックリストとして参考にしてください

賃金5%以上UP後②|支給申請の期限に注意(専門実践教育訓練のみ対象)

専門実践教育訓練給付の賃金上昇による追加支給について、ハローワークの支給申請条件と期間、提出方法を一覧にまとめたので参考にしてください

特に注意点としては、支給申請期間ですが、申請期限の考え方が非常にややこしいため注意が必要です

この支給申請には、次の2つのケースがあり状況に応じて基準日が変わります

- すでに雇用されている状態で資格を取得した場合

- 資格取得後に就職した場合

上記の2つのケースを図解で解説をします

どちらのケースも支給申請期限が申請開始日から6ヶ月以内と短いため、必要書類に不備がないようにしっかり準備して、期限内に提出しましょう

最後に|教育訓練給付制度を活用してキャリアアップを目指す

教育訓練給付制度を知ることで、転職活動に限らず今働いている会社で「自分に足りないスキルはなにか」「資格があればできる仕事の幅がより広がるか」を考えるきっかけになります

まずは制度の対象となっている資格や講座のチェックをすることから始めていきましょう。「やってみようかな」と思えるような資格が見つかるかもしれません

たとえ取りたい資格が見つからず、制度をすぐ活用しなくても制度のことを知っておくだけで、将来資格を取ることが必要になったさいに役立ちます

ただし注意点もあります。それは制度を使えるからといって、資格を取る目的を考えず安易に選んでしまうことです

受講料などの費用は全額支給されるわけではなく、自己負担額の一部が給付される制度です

自己負担額もあることを考えながら、将来のスキルアップやキャリアアップにつながる資格を選ぶことがとても大切です

コメント