30代の転職で書類選考を通過。せっかくのチャンスだから面接では言葉に詰まらずしっかり内定をもらいたい

- 面接でよく聞かれる質問や回答例を知りたい

- 面接最後の逆質問で避けるべきNGワードを知りたい

- 簡潔で伝わる話し方のコツといった実践的な対策を知りたい

この記事では、こうした疑問に答えます

私は転職活動歴2年、日系中小化粧品メーカーから日系大手食品メーカーへ転職し、年収を150万円アップさせました

同期入社の方たちの話を聞くと、多くが転職エージェントから面接傾向の情報を仕入れ、しっかりとした事前対策をしていたといいます

私もこの事前対策方法に強く同感しますし、面接を通過するための答えだと考えています

そこで今回は、私の実体験を交えながら「企業目線を理解したうえでの実践的な面接対策」を解説していきます

- JACリクルートメント|ハイクラス・ミドルクラスに強みの転職エージェント

- sincereed|大手企業のハイクラスポジションに特化した転職エージェント

- キャリアチケット|成長企業特化型転職エージェント

- Geekly|ITベンチャー企業の求人に特化した転職エージェント

企業側目線|「なぜ面接するのか?」を理解する

企業側目線に立って「なぜ企業があなたと面接するのか?」という目的を理解してから対策をすることが通過率を上げる近道です

企業側は面接で何をみているのか?

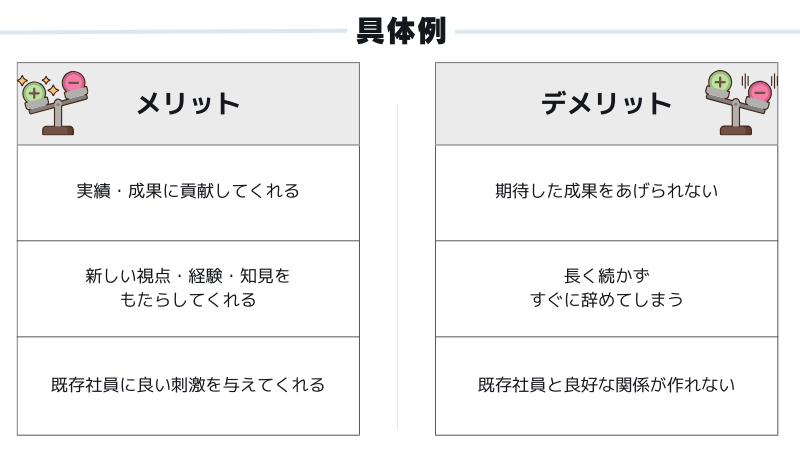

結論からいうとあなたを採用する「メリットとデメリット」この2つだけです

人材を採用するということは「人件費=人材に投資」を行うことです

そのため企業は、採用する人材が入社後にしっかり成果を残し、企業の今後の成長に貢献してくれることを望んでいるからです

メリットとデメリットという言葉だけでは抽象的なので、以下に具体的な例としてまとめます

これらを理解せずに面接対策を進めてしまうと企業が求めていることとズレた受け答えをすることになります

面接対策をしっかり行っているのに選考を通過できない場合は「企業はなぜ面接をするのか」という本質に立ち返り「メリットとデメリット」の視点から答えを準備してみしょう

体験談|入社後にわかった「面接で何を見ているのか」の本当の目的

面接で企業が本当に見ているのは「外部からの新しい視点・経験・知見を持ち込み、既存社員の士気を高め、組織を引っ張っていける人材かどうか」です

企業としては、転職者に新しい発想や既存社員にいい刺激をもたらし、組織全体に変化を生み出す役割を期待しています

私が転職して入社した直後、社長から「社内で直したほうがいいところはどんどん意見してほしい」「主体的にキャリアを築きながら組織を引っ張ってほしい」と言われました

企業は面接で即戦力になる人材かどうかだけでなく「既存社員にいい影響を与えられる変革力もある人材」かどうかを見ていたとそこで感じました

つまり、面接では「この人なら入社後、既存社員にいい影響を与え組織を改善しながら前進させてくれる」と採用担当者にイメージさせることが重要です

面接対策のノウハウに入る前に、まずは企業が何を求めて面接しているのかを理解しておくことで話す内容も大きく変わります

現場目線|面接でよく聞かれる質問集①

ここから面接対策に入っていきます。企業目線でいうと「この人に仕事を任せて本当に大丈夫?」という現場目線の質問になります

自己紹介|職務経歴書に書いていない内容は話さない

自己紹介では、職務経歴書に書いていない新しい話題を無理に入れないことが大切です

面接官は事前に提出された職務経歴書を読み込み、その内容を前提に質問を組み立てています

準備していない話題を入れてしまうと、自分がその場で整理しながら説明する必要があり、話がまとまらなかったり思考が止まってしまうリスクがあります

自己紹介は、職務経歴書の職務概要をベースに1分程度で簡潔にまとめるのがおすすめです

また、内容とあわせて挨拶の仕方や表情、理解しやすい言葉遣いなど第一印象を良くする工夫も大切です

内容と第一印象の両方を意識すれば、自己紹介はよりよくなります。まずは職務経歴書との一貫性を保ち、面接官が聞きやすい形で準備をしましょう

転職理由|他責思考で愚痴っぽくなるのはNG

転職理由は、他責思考や愚痴っぽい言い方にならないよう注意しましょう

言い方を間違えてしまうと面接官に「相手のせいにするだけで、自ら環境を変える考えや行動がない人」という悪い印象を与えてしまいます

具体的な伝え方について以下を参考にしてみてください

【本音】

今の職場で成果を上げても年収が上がらないから転職を考えた

【面接本番】

〇〇業界で〇〇という成果を出し続け十分やりきったと感じました。次は〇〇業界で自分の力を試し、さらに成長したいと考え〇〇業界トップである御社を志望しました

このように、自分が取り組んできたことや成し遂げた成果をベースに理由を組み立てることで、主体的で前向きな印象を与えられます

転職理由はネガティブな事実もポジティブに変換し「入社後も長く活躍してくれそう」と面接官に思わせる言い方にしましょう

志望動機|業界・職種・商材に興味があるだけではダメ

志望動機は、業界・職種・商材への興味だけでは不十分で「他社でもいいのでは?」と思われない理由を示すことが必要です

同じ業界内ではビジネスモデルが似通っており「この会社でなければならない理由」を見つけるのは容易ではありません

しかし、それを明確にできなければ他の候補者との差別化ができず不採用になってしまいます

ではどうするかというと業界の競合分析や志望企業のビジネスモデルの研究、IR情報を徹底して調べ抜くことだと考えています

調べ抜くことで必ず志望企業が競合と異なるビジネスを展開しているものがあります

実際、多くの企業は生き残りをかけて独自の強みや差別化戦略を持っています。こうした独自性を志望動機に盛り込むことで「この会社だからこそ働きたい」という説得力につながります

志望動機を考える際は、徹底した情報収集で企業独自の価値を見つけ出し、それを具体的に語れるようにしましょう

成功体験エピソード|自慢話にならないように注意

成功体験を語るときは自慢話にならないよう注意し、入社後にも「再現性」があることを示すことが大切です

現職で成し遂げられた成果が、入社後にも活かせられるイメージをもってもらわなければ、面接官は「今の会社にいたほうが良いのでは?」と感じてしまいます

成功体験エピソードは単なる過去の実績ではなく、それを入社後にどう活かし、既存社員に刺激を与えながら成果につなげるのかまで描くことが重要です

たとえば「現職で〇〇を達成し、その経験を活かして御社でも〇〇の分野で改善を進めたい」という形で語ると、未来志向で再現性のある印象を与えられます

面接官に響く成功体験は「過去の栄光」ではなく「未来への約束」です。入社後の活かし方まで具体的に示し、採用後の活躍をイメージさせましょう

失敗体験エピソード|「反省の場」にしない

失敗体験は、面接でただの「反省の場」にならないようにしましょう

面接官が知りたいのは、失敗そのものや反省の言葉ではありません。重要なのは「その失敗をどう乗り越え、困難にどう立ち向かい、そこから何を学び活かした」かです

以下の3つを内容に盛り込むことで具体性が増します

- 原因分析 – 失敗の原因を具体的に特定したか?

- 再発防止策 – 同じ失敗を防ぐために取った行動は何か?

- 効果検証 – その行動がどのような結果につながったか?そしてどう活かしたか?

この流れで話せば、失敗を成長の糧として具体的に伝えることができます

入社後は新しい環境に慣れるまで困難の連続です。そういった意味でも失敗体験を通して、困難を乗り越えるタフさや自ら考えて行動できる主体性がることをアピールしましょう

強みと弱み|まず「弱み」から話し、その後「強み」を話す

強みと弱みの質問があれば、先に「弱み」から話し、その後に「強み」を伝えると内容を締めやすくなります

強みと弱みは表裏一体の関係にあります。弱みを先に話し、それを改善するための努力や工夫を説明することで「弱みが強みに変わりつつある」という成長ストーリーを話せます

たとえば

計画を細かく立てすぎる傾向があり、臨機応変な対応が苦手でした。しかし、現職で大手クライアントを担当し、即断即決を求められる場面が多くありました。そこで、臨機応変な判断力を鍛えることができ苦手から得意へ変わりつつあります。

というように弱みを最初に話し、経験をもとにした成長ストーリを交えて、弱みだったことが強みに変えられたという話しにつなげていきます

面接では、弱みから入り改善の努力と成果を示し、最後に強みで締めましょう

キャリアプラン|転職理由・志望動機と一貫性をもたせる

キャリアプランは、転職理由と志望動機と一貫性をもたせることが重要です

転職する理由が起点となって、自分に合う企業を志望し、現職で叶えられなかったことをそこで実現しようとします

この流れが一本の線でつながっていないと、面接官から「転職の軸がない人」と判断されてしまいます

キャリアプランを考える際は、以下の3つを一貫性のある形で組み立てましょう

- 転職理由 – 将来の姿はこうなりたいが、現職に残っても叶えられない

- 志望動機 – 貴社の〇〇に携わることで、将来なりたい姿の実現に近づける

- キャリアプラン – 入社後、3年で〇〇を達成し、5年で〇〇まで進めることで、将来の理想像を実現できると考えている

このように一貫性を持たせることで具体性が増し、面接官も入社後のあなたの活躍を明確にイメージすることができます

※30代向けの転職の軸の考え方は別記事で詳しく解説しています。面接対策として参考にしてみてください

志望度目線|転職でよく聞かれる質問集②

次は、志望度を見極める質問への面接対策です。企業目線でいえば、「この人は本当にうちに入社してくれるのか?」を確かめるための質問になります

転職活動状況|嘘はつかず、素直に状況を伝える

転職活動状況を聞かれたら、嘘をつかず素直に答えることが大切です

企業の採用担当者も面接に関しては百戦錬磨ですし、候補者が複数社を並行して受けていることは十分承知しています

嘘をつくと表情や言葉の端々に違和感が出てしまいます。面接官にはその場で指摘されなくても、何らかの違和感を与え、結果的に心象を悪くする可能性も考えられます

もし複数社の選考を進めていて、その中で志望企業が第一希望であれば「他社の選考も進めていますが、入社するなら御社と決めています」と明確に伝えましょう

転職活動状況は隠す必要はありません。素直に話し、志望企業が第一希望であればしっかり示すことで、採用担当者にもいい印象を残すことができます

転職先を選ぶうえでの基準|転職理由・志望動機と一貫性をもたせる

転職先を選ぶ基準を聞かれた場合は、転職理由や志望動機と一貫性をもたせることが重要です

転職先を選ぶ基準は「転職の軸」そのものです。この軸があいまいだったり、話がチグハグになると「軸がブレている人」と判断され、不合格につながる可能性があります

たとえば「キャリア採用比率が高く成果に応じた報酬体系が整っている企業で、自分の力を最大限発揮したい」といった転職の軸を明確にし、志望企業と関連させて説明すると説得力が増します

改めて「なぜこの企業でないといけないのか」「この企業で自分の転職で叶えたいことが実現できるのか」を自問自答し、話す内容を固めていきましょう

転職の軸の考え方は別記事で詳しく解説していますので参考にしてください

希望勤務地|希望と理由はワンセットで考える

希望勤務地を聞かれたら、必ず理由とセットで答えましょう

自分自身が希望する勤務地には必ず理由があります。面接官は、希望する背景を知ることで配属後のミスマッチを防ぎたいと考えています

理由を明確に伝えないと、希望と異なる勤務地に配属される可能性もあるかもしれません

私の場合、第1希望から第3希望までを聞かれ、それぞれの理由も求められたことがありました

たとえば「過去の営業経験が活かせるエリアで成果を出したい」「今のエリアには、未だ1年しか経過しておらず、あと2年は営業経験を積みたい」など具体的な理由を添えると良いでしょう

希望勤務地とその理由はワンセットで答えることが、配属後のミスマッチ防止につながります。面接前に、理由まで含めて整理しておきましょう

希望事業部|希望と理由はワンセットで考える

希望事業部を聞かれたら、必ず理由とセットで答えましょう

特に会社規模が大きく、ホールディングス制や出向制度を導入している企業では、配属先が多岐にわたります

理由を明確に伝えないと、自分のキャリアや経験を活かせない事業部に配属され、面接官との意思疎通が不十分なまま選考が進んでしまう恐れがあります

私の場合、希望勤務地と同じく第1希望から第3希望までを聞かれ、それぞれの理由も求められました

たとえば「初期配属は現職で培った〇〇の経験を活かせる〇〇事業部でお願いしたいです」と具体的に伝えると、配属後のミスマッチ防止につながります

希望事業部とその理由はワンセットで答えることが重要です。面接前に、自分のキャリアと志望先の事業部を結びつけた理由を整理しておきましょう

入社可能時期|基本的には企業側の予定に合わせる

入社可能時期を聞かれたら、基本的には企業側が希望する入社日に合わせる返答が無難です

企業の希望日より大幅に遅い入社時期を伝えると「そこまで入社の熱意は高くない」と判断される可能性があります

また、企業の意向を聞かずに回答すると、希望とずれてミスマッチが起こるかもしれません

面接で「入社はいつから可能ですか?」と聞かれた場合は、すぐ答えるのではなく「御社としてはいつ頃の入社をお考えでしょうか?」と先に確認しましょう

事前に求人票を確認し入社予定日が記載されている場合は、それに合わせて答えると印象が良くなります

入社可能時期は、基本的に企業の意向に沿って回答しましょう。そのうえで、実際の退職スケジュールも合わせて考えておくと準備は万全です

企業規模|環境に順応できるか問われる

企業規模が大きく変わる転職では「環境に順応できるか」を問われることがあります。規模の大きい企業では、従業員数や部署数が多く存在し関わる人の幅も広がります

そのため面接官は、大人数や複雑な組織構造の中で抵抗なく業務を進められるかを確認したいと考えています

私は実際に中小企業から大企業へ転職するさいに面接官から「環境の変化に順応できるか」と質問された経験があります

そのときは「規模の大小ではなく、自分のスキルや経験を活かして成果を出せるかどうかが重要」と答えました。実際、スキルを発揮できる環境であれば自然に順応もできると考えています

このような質問はあまり多くはないかもしれませんが、質問されたときには企業規模ではなく、自分の転職の軸に基づいて回答を考えるようにしてください

逆質問の考え方|具体的な事例を交えて解説

ここでは、面接で多くの人が悩む「逆質問」について解説します

面接の最後には、転職者が企業に質問する時間があります。企業側は、このやり取りを通じて「本当に当社に興味があるのか」を確認します

同時に忘れてはいけないのは、企業が応募者を見極めているのと同様に転職者も「この企業に入社すべきか」を見極める立場であるということです

疑問や不安があればここで解消し、自信をもった状態で入社できる判断材料を集めましょう

1次面接と最終面接で質問内容を変える

逆質問は、1次面接と最終面接で内容を変えることが重要です

当日、担当をしてくれる面接官の立場や視点が異なり、それに合わせた形で質問の内容を変えていかなければいけないからです

1次面接では、入社後に直属となる上司や総務・人事担当者が多く、現場での業務や働き方に関する質問が適していると言えます

一方、最終面接では社長や役員が対応することが多いため、経営方針や事業戦略など会社全体の目線で質問することが適していると言えます

当日、参加する面接官の立場を事前に確認し、その場にふさわしい質問を事前に用意をしておくようにしましょう

具体的な逆質問例|1次面接と最終面接の質問例

1次面接と最終面接では、面接官の立場や視点が異なるため質問内容も変えることが大切です

以下、それぞれの場面に適した質問例を5つずつまとめましたので参考にしてみてください

- 配属先の人員構成(年齢層など)はどのような感じでしょうか?

- 仕事の1日のスケジュールを教えていただけますか?

- 評価の基準はどのように運用されていますか?

- 入社後3か月〜半年で期待される成果や役割は何でしょうか?

- この仕事で一番やりがいを感じる瞬間と逆に大変だと感じることは何ですか?

- 企業が抱えている課題に対して、どのようなビジョンで解決を目指していますか?

- 業界の変化が激しい中で、御社が選ばれ続けるために重視していることは何ですか?

- 〇事業に注力されていると伺いましたが、長期目線で他に力を入れていきたい事業や分野はありますか?

- 私のようなバックグラウンドを持つ人材に、入社後すぐに期待する役割は何ですか?

- 経営層から見て社員に最も大切にしてほしい考えや行動は何ですか?

面接実践|対策方法は3つ

ここでは、おすすめの面接対策について解説をしていきます。質問内容に対しての回答を考えるインプットだけではなく、考えたものをアウトプットすることも大切です

質問への回答のコツ|PREP法を使う

面接での回答は、PREP法(結論 → 理由 → 具体例 → 結論)を使うと、相手に話しが伝わりやすくなります

特に面接当日は緊張で話が長くなったり、何を話しているか分からなくなったりする場面もありあす。そんなときにPREP法を意識することで、話しの内容を軌道修正できます

たとえば志望動機を話すときは

【結論】私は〇〇の経験を活かせる考え、御社を志望しました

【理由】それは〇〇だからです

【具体例】例えば〇〇という業務を10年間担当し、成果を上げてきました

【結論】この経験を活かし、御社で貢献できると考えています

このように最初と最後を結論で締めることで、話の軸がブレず面接官にも内容が明確に伝わります

緊張で頭が真っ白になっても、PREP法(結論 → 理由 → 具体例 → 結論)の流れを思い出して落ち着いて対話をしていきましょう

1人での面接練習の仕方|まずは音読、余裕があればオンラインで録画

1人での面接練習は、まず声に出して音読し、余裕があればオンラインで録画して確認することです

職務経歴書をもとに面接用の台本を作って終わりにすると、頭では覚えたつもりでも実際に話すとスムーズに言葉が出ません

実際に声に出して音読することで、文章のつながりや言い回しの不自然さに気づけます。そして録画すれば、自分の話し方や表情を客観的に確認でき改善点も浮き彫りになります

録画については、ZoomやTeamsなどのツールを使い、自己紹介や志望動機などを録画して見返すと本番に近い形で練習できます

本当は誰かに面接練習をしてもらうのが一番ですが「そういう人がいない、恥ずかしい、気が進まない」という気持ちも理解できます

まずは1人でできる範囲で実践対策を行い、職務経歴書の内容整理や台本作成だけで満足せず、必ず声に出して練習しましょう

少なくとも1回は実践的な練習を行うようにすることをおすすめします

転職エージェントを活用する

面接対策には、転職エージェントのサポートを活用するのも一つの方法です

プロの視点から、企業の質問傾向や求める人物像に沿った具体的なアドバイスを受けられるため、選考通過率を高めやすくなります

私も転職エージェントを利用し、応募企業の過去の質問例や好印象を与えられる回答方法を指導してもらいました

また、事前に作成した台本を見てもらい、文章のつながりや改善点を指摘してもらえたことで面接の完成度が大きく向上しました

1人での練習も可能ですが、実際の体験からプロのサポートを活用することで、選考通過率を高めやすくなるのは間違いありません。利用できるサポートは積極的に活用しましょう

- JACリクルートメント|ハイクラス・ミドルクラスに強みの転職エージェント

- sincereed|大手企業のハイクラスポジションに特化した転職エージェント

- キャリアチケット|成長企業特化型転職エージェント

- Geekly|ITベンチャー企業の求人に特化した転職エージェント

おすすめの転職エージェントの紹介

この記事を読まれている方の多くは、すでに転職サイトや転職エージェントに登録しているかと思います

面接の実践対策でも触れましたが、プロのサポートを受けることで選考通過率は確実に高まります

もし現在利用している転職エージェントが「自分に合っていない」と感じる場合は、私が実際に利用をした転職エージェントを紹介しますので、ぜひ試してみてください

JACリクルートメント|ハイクラス・ミドルクラスに強みの転職エージェント

おすすめ度:★★★★★

求人数:22,670件(2025年9月現在)

特徴:外資系企業、日系大手、メガベンチャーなどハイクラス求人を強みとする転職エージェント

JACリクルートメントは、外資系・日系大手・メガベンチャーなど、ハイクラスやミドルクラスの転職を目指す方におすすめの転職エージェントです

ハイクラス層に特化した質の高い求人を保有しており、エージェントのサポートも丁寧で信頼感があります

実際に私も利用し、中小企業メーカーから日系大手メーカーへの転職に成功しました

その結果、年収は150万円アップし、キャリアの幅が大きく広がりました

登録前は「ハイクラス」という言葉に尻込みしましたが、実際には自分のキャリア経験に合った求人を丁寧に紹介してもらえました

一方で、JACリクルートメントは求人の「量」より「質」を重視している印象があります

そのため、多数の求人を紹介してもらい比較したい人には物足りなく感じるかもしれません

「ハイクラス=敷居が高い」と思っている方でも登録は無料です。まずは面談を受けてみることで、自分の市場価値を把握し、思いがけない求人に出会える可能性があります

私自身の詳しい体験談について、「30代未経験転職|JACリクルートメントを利用して年収150万円アップした方法」という記事でまとめています。あわせて参考にしてみてください

sincereed(シンシアード)|大手企業のハイクラスポジションに特化した転職エージェント

おすすめ度:★★★★☆

求人数:2,400件以上

特徴:大手企業のハイクラスポジションに特化した転職エージェント

『sincereed』は、大手企業やIT・WEB系のDX人材などのハイクラス転職を目指す方におすすめの転職エージェントです

サントリー、NTTデータ、豊田通商、DENSOといった大手人気企業の求人に加え、シンシアード独自の非公開ポジションを保有している点も大きな強みです

他では出会えない、魅力的な求人に出会えるチャンスがあります

さらにリクルート出身の経験豊富なコンサルタントが多数在籍しており、企業と求職者の両方を一貫して担当する両面型だからこそ、質の高い転職サポートを受けられます

「今よりもっとやりがいのある環境に行きたい」「大手企業でキャリアを磨きたい」そんな方には、シンシアードへの登録と面談をしてみることをおすすめします

キャリアチケット|成長企業特化型転職エージェントサービス

おすすめ度:★★★★☆

求人数:非公開

特徴:成長企業特化型転職エージェントサービス

『キャリアチケット転職エージェント』は、レバレジーズ株式会社が運営する転職エージェントです

25〜35歳の成長意欲あふれる人材に特化し、企業と直接つながるダイレクトリクルーティング型を採用しています

目先の転職活動だけでなく、中長期的なキャリア形成までサポートしてくれる点も大きな魅力です

「これからどんなスキルを身につけたいか」「どんなキャリアを歩みたいか」といった理想像の言語化を一緒に考え、伴走してくれるパートナーとして心強い存在になってくれます

Geekly(ギークリー)|ITベンチャー企業の求人に特化した転職エージェント

おすすめ度:★★★☆☆

求人数:39,000件以上(2025年9月現在)

特徴:ITベンチャー企業の求人に特化した転職エージェント

『Geekly』は、IT・Web・ゲーム業界に特化した転職エージェントです。IT業界やベンチャー企業への転職を目指す人には最適なサービスです

IT・ゲーム・Web・eスポーツ業界など、専門性の高い非公開求人を多数保有しているのが強みです

エンジニアやデザイナーだけでなく、IT企業の営業職・マーケ職・管理部門などの求人も豊富なため、技術職以外の方にもチャンスがあります

Geeklyは、IT・Web・ゲーム業界を志望する人にとって心強い味方です。未経験でも条件交渉を支援してくれるため、年収アップや理想の働き方を実現したい人に特におすすめです

おすすめしない面接対策|1選

最後に、面接対策でこれだけはおすすめしない面接対策について解説をします

練習のために興味のない求人を受けまくるのは避ける

面接対策として「興味のない求人を練習のために受けまくる」のはおすすめできません

なぜなら不採用になった場合、原因を正しく分析できないからです

- 志望度が低いことが原因だったのか

- 準備不足や熱量不足が原因だったのか

- そもそも経験・スキル不足が原因だったのか

上記と「興味がない」こともプラスされると原因が曖昧になり、練習のために時間を割いたものが志望度の高い企業の面接で活かすことができない可能性があります

そして、興味のない企業で落ちると単純に気持ちが傷つき、転職へのモチベーションが下がることも考えられます

面接練習は興味のない求人で行うのではなく、志望度の高い企業の選考につながる実践的な対策に時間をしっかり使うことに集中しましょう

まとめ

今回の記事では、企業目線を踏まえた実践的な面接対策について解説しました

私自身も転職活動の中で多くの情報を調べましたが、表面的なノウハウは多くても実体験を踏まえた深い解説は少ないと感じました

そこで、自分の経験をもとにまとめたのが本記事になります

書類選考を通過して面接に進めるということは、企業も入社してほしい人材だと考えています

ただし、すべての応募者を受け入れることはできないため、企業目線を理解した実践的な面接対策が重要です

大切なのはライバルとの差別化だけでなく、企業が求める人材像をしっかりと理解し、自分の経験やスキルとどう結びつけて伝えるかです

こうした対策を行えば、志望度の高い企業から内定を得ることも十分可能です。挑戦の壁を乗り越える達成感は大きなものですので、自分に妥協せず突き進んでください

- JACリクルートメント|ハイクラス・ミドルクラスに強みの転職エージェント

- sincereed|大手企業のハイクラスポジションに特化した転職エージェント

- キャリアチケット|成長企業特化型転職エージェント

- Geekly|ITベンチャー企業の求人に特化した転職エージェント

コメント